【毛选故事】毛泽东五评“白皮书”

特设专栏2025.11.102180

新的号角 毛泽东五评“白皮书”

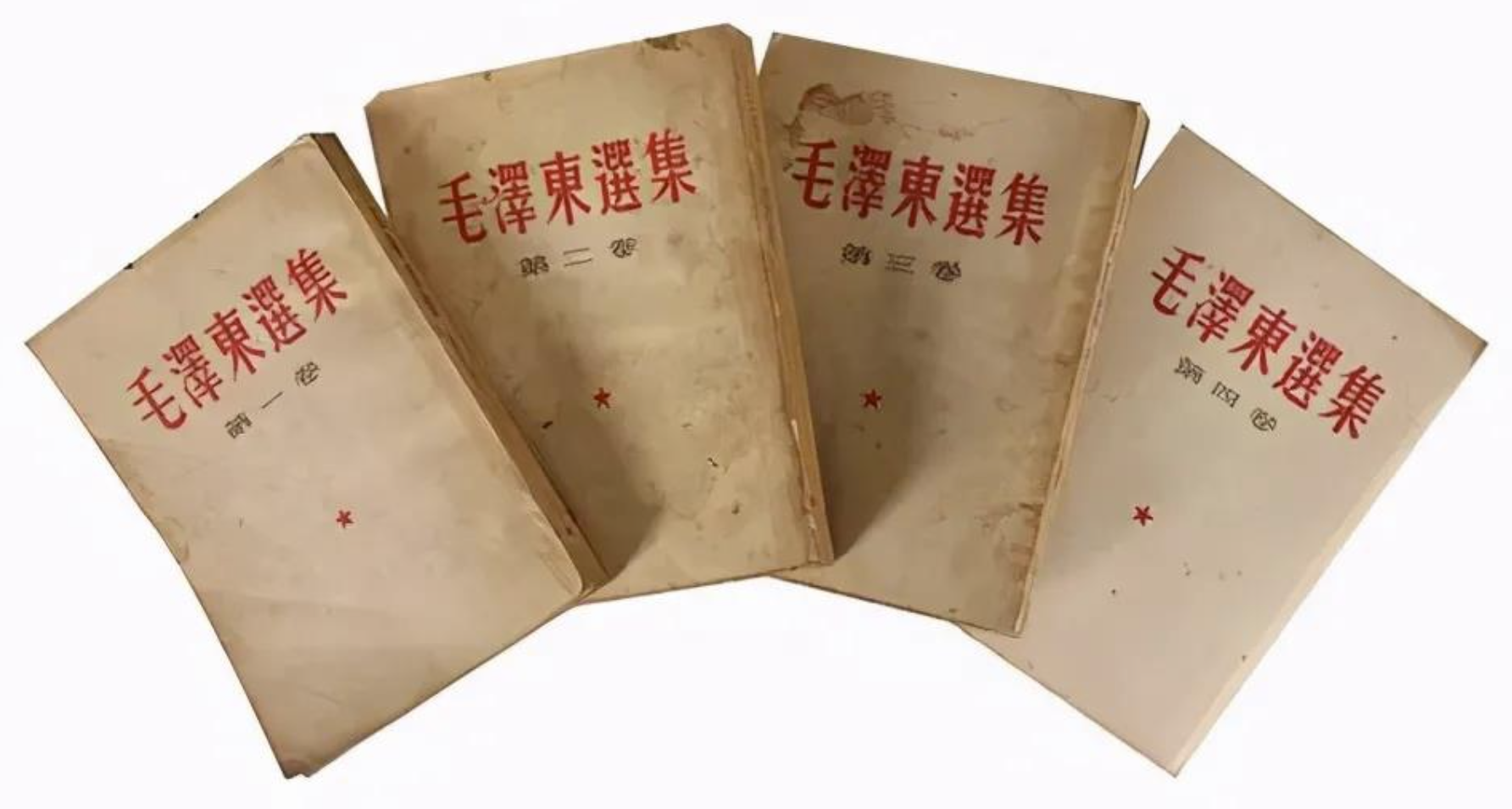

1949 年 8 月 5 日,美国国务院发表了《美国同中国的关系》白皮书,将美国对华政策的失败完全归咎于蒋介石及其政府,对中国共产党也进行了无端的指责,攻击中国人民的革命。对于白皮书,中国共产党当然要发出自己的声音。毛泽东对此十分重视,认为是用来教育中国人民的一次极好机会。8 月 12 日新华社发表评论《无可奈何的供状》。随后,毛泽东亲自执笔,在短短的三十多天连续写出五篇指向清晰、内在逻辑严密的战斗檄文:《丢掉幻想,准备斗争》《别了,司徒雷登》《四评白皮书》(后改题目为《为什么要讨论白皮书》)、《五评白皮书》(后改题目为《“友谊”还是侵略?》)、《六评白皮书》(后改题目为《唯心历史观的破产》)。后人将这五篇文章合称“五评白皮书”。这段时间正是筹建新中国的繁忙时刻,毛泽东竟然连续写出五篇篇幅不算小的文章,这在他的著述生涯中是罕见的,足见毛泽东对“白皮书”的重视。“五评白皮书”后收入《毛泽东选集》第四卷末尾,成为雄文四卷的收官之作。

一、蒋介石对“白皮书”的回应

早在1944年6月,到中国访问了4天的美国副总统华莱士根据各方面得到的情况判断,蒋介石政权在中国极不得人心,要不了几年就会垮台。从自身在华的利益考虑,美国还是准备放长线钓大鱼试一试,最终还是选择在抗战胜利后,继续援助蒋介石政府,希望延长其寿命,坐稳在中国的统治,美国也能攫取到更多的利益。可是蒋介石自己不争气,内战爆发不久,就被人民军队打得节节溃败。1949 年 4 月 21 日,人民解放军胜利渡过长江,4 月 23日解放南京,蒋介石在大陆的统治结束。

蒋介石政权土崩瓦解,让美国彻底绝望,美国的对华政策受到重创。这在美国资产阶级统治集团内部引起了强烈的震动,并产生了严重的分歧和争吵:一派是以麦克阿瑟、诺兰等为首,他们猛烈抨击杜鲁门政府“援蒋不力”,要承担蒋介石集团失败的主要责任;另一派以杜鲁门、艾奇逊为代表,他们完全否认有“援蒋不力”之处,强调蒋介石集团的失败应完全归咎于蒋介石的无能。于是,美国政府准备调整对华政策。为了推卸对华政策失败的责任,也为了以后的卷土重来做好准备,在征得了杜鲁门总统的同意后,美国国务卿艾奇逊绞尽脑汁,组织国务院工作人员编写了一本名为《美国与中国关系》的白皮书。8月 5日,美国国务院正式发表了《美国同中国的关系》白皮书,将美国对华政策的失败完全归咎于蒋介石及其政府。

白皮书的最前面是艾奇逊1949 年7月 30日给杜鲁门的信,着重说明编写的经过、宗旨以及美国对华政策的制定和实施;白皮书长达 409 页,连同附件共有 1054 页。正文分为 8章,叙述从 1844 年美国强迫中国签订《望厦条约》以来,直至 1949 年中国人民革命在全国范围内取得基本胜利时的中美关系,其中特别详细地讲述了抗日战争末期至 1949 年5月中旬,美国实行扶蒋反共政策,千方百计反对中国人民革命,最后遭到失败的经过。强调了这些政策在于遏止远东共产主义“蔓延”,国民党政权垮台的原因在于本身的腐败和脱离人民群众,以及国民党军事战略的失误与指挥无能等等。

蒋介石的秘书周宏涛曾说,美国国务院在起草白皮书的过程中,蒋介石就通过特殊渠道知道了大致内容,并试图通过一些和他关系较好的美国共和党议员阻止白皮书出台。到 1949年 7 月底,蒋介石见无力阻止白皮书出台,便指示周宏涛开始整理与美国交往的档案资料,为批驳白皮书做准备。8 月 1 日,蒋介石在台北草山成立了“总裁办公室”,并计划 3 日到韩国,与李承晚商谈筹建反共联盟等问题。到了 2 日,韩方突然要求将访问日期推迟两天。蒋介石担心引发安全问题,于是临时决定 3 日飞往浙江定海,并游览两天。没想到,就在他游兴正浓时,8 月5日美国白皮书就发表了。

闻听此讯,蒋介石气得暴跳如雷,大骂杜鲁门、艾奇逊不是东西。当时,蒋介石虽下野,但仍以国民党总裁的名义,在幕后操控一切。蒋介石气愤地对幕僚说:“美国政府口里总说中国重要,不能落入中共之手,援华时又小气得要命,如果他们对我们的经援、军援得力一点,我们就不会输得这样惨。事情到了这一步,将责任全往我们身上推,太不道德!”8 月10 日,蒋介石对马歇尔等人进行了一通指责。他在日记中愤愤不平地写道:马歇尔、艾奇逊为掩饰对华政策的错误与失败,不惜毁灭中美两国的传统友谊,为美国历史上留下莫大的污点。

尽管蒋介石大为恼怒,但为了缓和与美国的关系,留有余地,蒋介石没有对美国做出强硬反应,只是指示驻美大使顾维钧谨慎行事。于是,顾维钧向美国新闻界发表了措辞温和的声明:“白皮书的发表是美国外交上的不寻常举动,但内容系美国一面之词,对此,中国政府正在研究中,以后可能提供补充文献。再说犯错误的不仅中国一家,愿吸取经验教训,但不能因噎废食。”顾维钧特意避免批评美国国务院,反而称赞艾奇逊没有表现“失败主义情绪”。

美国原本估计蒋介石对白皮书将做出强烈反应,指示美驻台北总领事和在大陆的美国官员小心行事,但却出乎预料,他们受到国民党人士的亲切接待,甚至倍加热情。美国外交官对此大惑不解,几经思索,才做出如下分析:“国民政府目前这种态度的诚意是值得怀疑的。因为目前为争取美援而做绝望挣扎占压倒一切的地位,而且他们正在竭其所能向这方面对美国施加影响。有一个中国官员对法国领事说:‘我们如果得到美援后重新强大起来,我们是忘不了白皮书的。’这话也许最能代表中国的真实感情!”

对于美国的白皮书,既不能猛烈反击,又不能不做一些像样的正式回应,蒋介石心中似压上了一块沉重的石头,矛盾重重。蒋介石的幕僚王世杰见蒋介石很是郁闷纠结,于是建议说:“美国可以用白皮书推卸责任,污蔑总裁,我们也可以用官方文件进行反驳。”蒋介石说:“对,我们应该公开反驳。不然,国际上都认为我是坏人,而且把在大陆失败的责任归在我个人身上。”

1949 年8月14日晚,蒋介石在台北草山召集幕僚王世杰和国民党中央非常委员会秘书长洪兰友、外交部部长叶公超等人商讨对策。蒋介石说:“美国白皮书把我和政府的名声弄得极坏,其恶劣影响超过了共产党对我的丑化宣传,这一个多星期以来,我一直被此事困扰,在南韩访问时也心神不安,今晚把你们召集来,就是商量如何回应白皮书。”蒋介石说完,叶公超拿出一份以外交部名义起草的声明文稿,及国民党中央非常委员会讨论修改的文字,并一一念给蒋介石听。蒋介石听了,认为声明稿内容空泛。王世杰见蒋介石对外交部的文稿不满意,当即拿出自己草拟的一个声明文稿。蒋介石说,这份文稿比较好,说到了关键处。

8 月 15 日上午 11 点,蒋介石再次召集重要幕僚开会。蒋介石说:“美国白皮书有瑕可击,以后一定要发表一篇详尽全面的声明驳斥,现在只发一个简单的声明稿,大家现就这个声明稿的文字作最后一次研讨,望大家畅所欲言,发表高见。”当天,国民党中央非常委员会通过了蒋介石主持拟定的声明稿。

16 日,共 330 字的《南京国民政府外交部对美国政府发表对华关系白皮书的声明》发表。声明中说:“中国政府必须郑重声明,吾人对于中美关系白皮书内容所涉及之其他许多重要问题,在意见方面或论据方面,实有不能不持严重异议之处,吾人雅不愿使两国政府关于过去问题之辩论,而影响两国之传统友谊……”看到蒋介石不痛不痒的声明后,美国政府很不满意,但未作任何官方反应。他们心里很清楚,白皮书打到了蒋介石的痛处。

蒋介石继续讨好美国,命外交部部长叶公超私下会见美国驻华大使馆官员,说明 8 月17日声明是蒋介石政权考虑的唯一行动,还替蒋介石向杜鲁门表明心迹说:“总裁态度之温和,实在超出许多人预料之外,请美国朋友体谅蒋总裁的苦心。”李宗仁为保住代总统的地位,也向美国表示对发表白皮书毫无怨言,只求美援不要来得“太少和太晚”。在国民党军政要员中,只有陈诚曾表示说:“有些中国人有殖民地意识,总想依靠别人,现在谁也靠不上了,应该靠自己!”蒋介石还曾经预想过在适当时候起草一份详细文稿批驳白皮书,因为国民党军队在东南沿海连连失败,也无暇顾及了。

二、毛泽东“五评白皮书”

面对美国对中国的指责,中国共产党自然会有公开、明确的回应。1949年8月12日新华社发表评论《无可奈何的供状——评美国关于中国问题的白皮书》,指出白皮书毫不掩饰美国政府的帝国主义侵略立场。从白皮书中,中国人民得到的第一个和最基本的教训,就是美国帝国主义政府对于中国民族利益和中国人民民主力量的根深蒂固的敌视。美国政府公然宣称“不干涉中国内政”是不可能的,因为它与“支持中国的统一与领土完整”“发生了冲突”。毛泽东鲜明指出,虽然白皮书也攻击了国民党,但是其目的之一是诱使人们以为美国政府也有一些客观态度。毛泽东认为这实际上是“侵略者对于他的走狗的攻击”,犹如“螃蟹责备它的儿子横行,莎士比亚喜剧中的丑鬼卡立班痛恨他在镜子里的尊容难看”,美国公布的白皮书“只能无可奈何地判决自己的失败,并且无可奈何地证实中国人民和各国革命人民的胜利。”

8 月中旬至 9 月中旬的 34 天里,毛泽东连续写出五篇战斗檄文,以新华社社论名义发表,五评白皮书,对白皮书继续给予了有力的抨击。

新中国成立前夕,尽管民主党派及大批知识分子已在政治上表示拥护中国共产党,愿意接受新民主主义道路,但对于“第三条道路”仍然心存幻想,依然幻想把中国建设成为英美式的资本主义国家。如果这批人当中有人不放弃“第三条道路”的幻想而与美国人里应外合,将成为新政权最大的隐患。1949年 8月,毛泽东发表《丢掉幻想,准备战斗》,文中说:“艾奇逊公开说,要‘鼓励’中国的民主个人主义者摆脱所谓‘外国的羁绊’。这就是说,要推翻马克思列宁主义,推翻中国共产党领导的人民民主专政的制度。”毛泽东一针见血地指出:“积四十年和二十八年的经验,中国人不是倒向帝国主义一边,就是倒向社会主义一边,绝无例外。骑墙是不行的,第三道路是没有的。我们反对倒向帝国主义一边的蒋介石反动派,我们也反对第三条道路的幻想。”

8 月14 日,毛泽东发表“五评白皮书”的开篇之作《丢掉幻想,准备斗争》,再次对“第三条道路”进行了批驳。文章从 1840 年英国人侵略中国说起,一直说到“最近三年来表面上是蒋介石实际上是美国进攻中国人民的战争”,指出正是帝国主义的侵略促使了中国人民的觉醒,中国共产党在领导中国人民浴血奋战的过程中,“获得了数万万人民群众的拥护,其中,也获得了大多数知识分子尤其是青年学生们的拥护。”但是,“有一部分知识分子还要看一看。他们想,国民党是不好的,共产党也不见得好,看一看再说。其中有些人口头上说拥护,骨子里是看。正是这些人,他们对美国存着幻想。”

这些态度犹豫的知识分子,对美国究竟抱有怎样的幻想呢?毛泽东在文中没有给予正面回答,但还是有所涉及,可以概括成三条:一是“相信美国什么都好,希望中国学美国”;二是“容易被美国帝国主义分子的某些甜言蜜语所欺骗,似乎不经过严重的长期的斗争,这些帝国主义分子也会和人民的中国讲平等,讲互利”;三是幻想在中国实行“第三条道路”。前面两条说的都是对美帝国主义的本质认识不清,更为严重和潜在的则是第三条,这不仅是一个思想认识问题,而是严重的政治道路选择问题。中国的实际情况决定了第三条道路在中国根本行不通,只有“丢掉幻想,准备斗争”,投入新的战斗。

1946 年起任美国驻华大使的司徒雷登出生于中国杭州,早期曾在中国传教,1919年起任燕京大学校长、校务长。这样一个与中国有着众多渊源的人,在国统区知识分子心目中,有着很高的地位和影响力,认为他能为中国带来好处和希望。司徒雷登成为美国的象征,成为美国对华政策的象征。虽然司徒雷登与许多中国人结下了深厚的友谊,但其执行的政策依然代表着美国的利益。1949 年8月 18日,毛泽东就此发表了第二篇评论《别了,司徒雷登》,围绕“丢掉幻想”又一次展开深入论述。篇名很是俏皮,富有象征意义。

毛泽东这篇评论利用白皮书提供的材料和艾奇逊鼓励中国“摆脱羁绊”的话,揭露了美国对华政策的侵略实质,积极唤醒那些抱有“幻想”的人们:“对于美国怀着幻想的善忘的自由主义者或所谓‘民主个人主义’者们,请你们看一看艾奇逊的话”,“那些近视的思想糊涂的自由主义或民主个人主义的中国人听着,艾奇逊给你们上课了,艾奇逊是你们的好教员。你们所设想的美国的仁义道德,已被艾奇逊一扫而空。不是吗?你们能在白皮书和艾奇逊信件中找到一丝一毫的仁义道德吗?”

紧接着,毛泽东用阶级分析的方法剖析了美国的科学、民主和金钱。他说:“美国确实有科学,有技术,可惜抓在资本家手里,不抓在人民手里,其用处就是对内剥削和压迫,对外侵略和杀人。美国也有‘民主政治’,可惜只是资产阶级一个阶级的独裁统治的别名。美国有很多钱,可惜只愿意送给极端腐败的蒋介石反动派。现在和将来据说很愿意送给它在中国的第五纵队,但是不愿意送给一般的书生气十足的不识抬举的自由主义者,或民主个人主义者,当然更加不愿意送给共产党。”毛泽东谈到骨气,指出了美国给予中国援助的实质,“送是可以的,要有条件。什么条件呢?就是跟我走。美国人在北平,在天津,在上海,都洒了些救济粉,看一看什么人愿意弯腰拾起来。太公钓鱼,愿者上钩。嗟来之食,吃下去肚子要痛的。”

毛泽东叙述了他对司徒雷登的印象,“司徒雷登是一个在中国出生的美国人,在中国有相当广泛的社会联系,在中国办过多年的教会学校,在抗日时期坐过日本人的监狱,平素装着爱美国也爱中国,颇能迷惑一部分中国人,因此被马歇尔看中,做了驻华大使,成为马歇尔系统中的风云人物”。”毛泽东激昂指出,丢掉对美国的幻想不可怕,别了司徒雷登我们也有办法。他豪迈地宣称:“多少一点困难怕什么。封锁吧,封锁十年八年,中国的一切困难都解决了。中国人死都不怕,还怕困难吗?”“过去三年的一关也闯过了,难道不能克服现在这点困难吗?没有美国就不能活命吗?”“司徒雷登”这个名字在中国成了声名狼藉和失败的代名词。

1949 年 8 月 28 日,毛泽东借《四评白皮书》一文,明示了讨论白皮书的目的和意义。它认为白皮书的发表对中国共产党和中国人民来说是一件好事,提供了一部绝好的反面教材。讨论的理由主要有两点:一是白皮书提供了一个详尽地讨论中国革命和内外各方面关系的机会,通过讨论白皮书,可以展现“中国革命在整个世界历史上的伟大意义”。二是白皮书变成了中国人民的教育材料,要充分加以利用。毛泽东认为,通过对白皮书的讨论,人们可以对中美关系、中苏关系、一百年来的中外关系、中国革命和世界革命力量的相互关系、国民党反动派和中国人民的关系、各民主党派各人民团体及各界民主人士在反帝国主义斗争中应取的态度、自由主义者或所谓民主个人主义者在整个对内对外关系中应采取的态度等,有一个全面的、清醒的认识。

在文章的后半部分,论题有一个从“为什么要讨论白皮书”向“如何讨论白皮书”的延伸。毛泽东紧紧抓住艾奇逊致杜鲁门的信的开头,用阶级分析方法,一分为二,将“两国人民”和“两国反动派”区别开来,将“反动派的舆论”与“人民的舆论”区别开来,将对反动派的专政与对人民的民主既区别开来又统一起来,最后将“右派极权政府”的帽子戴到了美国资产阶级政府头上。《四评白皮书》一文在编入《毛泽东选集》时,改为《为什么要讨论白皮书?》。

两天后,《五评白皮书》发表,核心论题是怎样看待中美关系。毛泽东开篇指出:“为了寻找侵略的根据,艾奇逊重复地说了一大堆‘友谊’,加上一大堆‘原则’”。在引证了艾奇逊的原话之后,即开始反驳:“艾奇逊当面撒谎,将侵略写成了‘友谊’。”文章从1840 年鸦片战争说起,历数其侵略中国的事实,一直叙说到美国扶蒋反共、杀死几百万中国人的现实。对中国总有一些人会对美国抱有幻想的原因,在《五评白皮书》中,毛泽东有着更具体的论述:一是与他们的出身有关,二是这批人的思想方法问题。

毛泽东认为近代中国数百万大小知识分子的出现,与帝国主义的侵略有关,是帝国主义文化侵略、精神侵略的产物。“美帝国主义比较其他帝国主义国家,在很长的时期内,更加注重精神侵略方面的活动,由宗教事业而推广到‘慈善’事业和文化事业。”“我国许多有名的学校如燕京、协和、汇文、圣约翰、金陵、东吴、之江、湘雅、华西、岭南等,都是美国人设立的。司徒雷登就是从事这些事业出了名,因而做了驻华大使的。”“为了侵略的必要,帝国主义给中国造成了数百万区别于旧式文人或士大夫的新式的大小知识分子。对于这些人,帝国主义及其走狗中国的反动政府只能控制其中的一部分人,到了后来,只能控制其中的极少数人,例如胡适、傅斯年、钱穆之类,其他都不能控制了,他们走到了它的反面。”

毛泽东认为这一部分人受的是近代资产阶级教育,不可能用历史唯物主义的观点看问题。“中国的许多自由主义分子,亦即旧民主主义分子,亦即杜鲁门、马歇尔、艾奇逊、司徒雷登们所瞩望的和经常企图争取的所谓‘民主个人主义’的拥护者们之所以往往陷入被动地位,对问题的观察往往不正确——对美国统治者的观察往往不正确,对国民党的观察往往不正确,对苏联的观察往往不正确,对中国共产党的观察也往往不正确,就是因为他们没有或不赞成用历史唯物主义的观点去看问题的缘故。”“他们的头脑中还残留着许多反动的即反人民的思想,但他们不是国民党反动派,他们是人民中国的中间派,或右派。他们就是艾奇逊所说的‘民主个人主义’的拥护者。艾奇逊们的欺骗做法在中国还有一层薄薄的社会基础。”

在如何对待这层“薄薄的社会基础”上,毛泽东的回答是:“先进的人们,共产党人,各民主党派,觉悟了的工人,青年学生,进步的知识分子,有责任去团结人民中国内部的中间阶层、中间派、各阶层中的落后分子、一切还在动摇犹豫的人们(这些人们还要长期地动摇着,坚定了又动摇,一遇困难就要动摇的),用善意去帮助他们,批评他们的动摇性,教育他们,争取他们站到人民大众方面来,不让帝国主义把他们拉过去,叫他们丢掉幻想,准备斗争。”《五评白皮书》在收入《毛泽东选集》时,题目变更为《“友谊”,还是侵略?》。

1949 年 9 月 16 日,《六评白皮书》发布。通过驳斥白皮书中关于中国革命发生发展的解释,如“人口太多”“西方影响”等,引出应如何看待近代中国革命尤其是中国共产党领导的新民主主义革命的问题。到底是用历史唯物主义的眼光和观点来看待和解释,还是用历史唯心主义的眼光和观点来看待和解释。毛泽东说:“中国人之所以应当感谢艾奇逊,还因为艾奇逊胡诌了一大篇中国近代史,而艾奇逊的历史观点是中国知识分子中有一部分人所同具的观点,就是说资产阶级的唯心的历史观。驳斥了艾奇逊,就有可能使得广大的中国人获得打开眼界的益处。对于那些抱着和艾奇逊相同或者有某些相同的观点的人们,则可能是更加有益的。”那些不能正确观察美国统治者、不能正确观察国民党、不能正确观察苏联和中国共产党的人们,毛泽东指出“就是因为他们没有或不赞成用历史唯物主义的观点去看问题的缘故。”《六评白皮书》在收入《毛泽东选集》时,题目改为《唯心历史观的破产》。

如果把“五评白皮书”视为一个整体,那么其《丢掉幻想,准备斗争》则是一个总纲,其所有论点和看法都在这首篇评论中表达出来,其余四篇则是这些论点或看法的深化和具体化。它们高瞻远瞩,厘清了人们心中的迷雾。

《毛泽东选集》第四卷在首篇评论《丢掉幻想,准备斗争》一文的脚注中对这五篇评论的基本思想进行了三个方面的概括:“这些评论揭露了美国对华政策的帝国主义本质,批评了国内一部分资产阶级知识分子对于美国帝国主义的幻想,并且对中国革命的发生和胜利的原因作了理论上的说明。”五篇评论都以美国白皮书为靶子,核心是“批评了国内一部分资产阶级知识分子对于美国帝国主义的幻想”,着力劝说“国内一部分资产阶级知识分子”丢弃对美国的幻想,厘清事实,认清历史发展的规律,与中国共产党团结合作。

三、《别了,司徒雷登》背后的毛泽东与司徒雷登

毛泽东的《别了,司徒雷登》,让很多中国人熟知了这个美国人的名字。司徒雷登与中国有着“故土情结”。司徒雷登1876年出生于杭州一个美国传教士家庭,从小受到西方文化和中国文化的双重影响。1908 年,他应聘到金陵神学院任教11 年,其富有创造性的辛勤教学受到学生称誉。南京的明城垣、紫金山、秦淮河、乌衣巷常令他流连忘返,他热爱这个古城,学得一口地道的南京话。他自称“半个中国人,半个美国人”。1919年他被任命为北京燕京大学校务长。陶行知、黄华都是他赏识的学生。27年后的1946年,司徒雷登被马歇尔推荐为美国驻华大使,有幸在南京又住了3年多时间。

抗战期间,司徒雷登十分敬仰毛泽东,二人有过一定的交往。从一些参观延安归来的美国人口中,他了解并赞赏中国共产党的民主、廉洁和勤奋。他支持燕大教授埃德加·斯诺由黄华陪同,前往陕北苏区访问、采访毛泽东等领导人和红军将领,向世界赞美毛泽东等共产党人。燕大许多学生奔赴解放区时,司徒雷登在饯别学生时还说:“国民党腐败无能,抗日战争的前途寄希望于中国共产党。中共实行民主,美国政府决定支持中共抗日,你们到那里后,请代我问候毛泽东先生。”1940 年秋,司徒雷登在重庆一次骑马时因马惊而坠马受伤,毛泽东闻讯即发慰问电,并由周恩来当面转交。

太平洋战争爆发后,司徒雷登在北平被日本人关押三年有余。此时,出狱不久的他从北平抵达重庆,第一次向记者讲述了自己的囚禁生活。1945 年 10 月 1 日,《时代》以“燕京大学的司徒雷登”为题,做了报道。《时代》配发一幅他的肖像照片:秃顶,眼睛大而圆,锐气逼人,但微笑又使之有了一种亲和力。照片说明很简单:“司徒雷登,一千五百次猜字游戏。”《时代》写道:“清瘦、秃顶的司徒雷登,已有六十九岁,是享有盛誉的美国教育家,可他却有四十年没有在美国居住过,他自一九一九年以来一直担任由美国资助的中国最有名的教会大学——燕京大学的校长,最近三年半时间里,他是日本人的俘虏。上周,司徒雷登也许是在中国最受尊敬的美国人在重庆讲述他的经历。”正是有了抗战期间的这番特殊经历,获得自由的司徒雷登,在中国取得抗日战争胜利举国欢庆之际,也达到了自己在华五十年声望的顶峰。

1945 年 9 月 3 日是中国的胜利日假期,重庆全城乃至全国各地,游行狂欢。为此,蒋介石特地派专机把司徒雷登从北平接来,让这位曾经与中国同患难共命运的人,也与他关系良好的人,见证这一历史时刻。刚刚走出监狱的司徒雷登,一个有传教士背景的教育家,在美国及盟国对中国最具影响力的时刻,成了重庆一颗耀眼的国际明星。9月4日,重庆还举行了庆祝胜利大会,正在重庆谈判的毛泽东、周恩来等中共领导人,也参加了大会,在同一个场合,向司徒雷登伸出热情欢迎之手。这对于司徒雷登来说,同样也是一个特殊的时刻,他生平中第一次与中国共产党的领袖见面。

在庆祝胜利的晚会现场,陪同司徒雷登与毛泽东、周恩来见面的,是中央社记者、燕京大学毕业生杨富森。半个多世纪后,1999年,他在一封信中这样追忆现场细节:“一九四五年日本投降,八年抗战终于结束。那时我在重庆中央社当记者。在胜利的晚会上我又碰到了司徒校长。那时,他刚被释放出来,蒋介石派飞机把司徒校长接到重庆参加胜利晚会,我正好去采访消息,没想到碰到了老先生。司徒校长也很高兴,他也没有料到会碰见我,所以两人异地相逢,欣喜无已。正当我们谈话的时候,中共三位代表毛泽东、周恩来、董必武也被邀请参加晚会,司徒看到了毛泽东,很想和他相会,就拉着我的手,要我陪他去见毛泽东。我是新闻记者,当然愿意作牵线人。我拉着司徒校长的手,走过去和毛泽东、周恩来会面。毛泽东一见是司徒先生,也高兴极了,满脸笑容地对司徒校长说:‘噢,你就是司徒先生,久仰!久仰!你们燕大同学在我们那边工作得很好!’”

9 月19 日,中共代表团通过龚澎邀请司徒雷登,再次会面。司徒雷登应邀再与毛泽东、周恩来见面,共进午餐。龚澎是抗战前燕大的高才生,当时在重庆周恩来的领导下工作。毛泽东在宴席上一再感谢司徒对中国教育之贡献,并对燕大学生在抗日战争中的表现表示称赞。司徒雷登的秘书傅泾波一旁做些记录的辅助工作,毛泽东说话带浓重的湖南腔,傅泾波好多听不懂,还多亏司徒不断为之翻译。司徒懂多种中国方言,粤语、沪语都能听懂。双方的见面气氛颇为融洽,司徒雷登这位在中国出生、长大的中国通,以他的语言才能,使见面更显轻松与别致。这是他与中共领袖的最初直接接触,彼此之间一时的轻松与别致,仿佛也为重庆谈判的表面顺利加了一个脚注,加了一笔亮色。

与毛、周第二次见面之后的第三天,司徒雷登离开重庆,飞往北平。1946年7 月1日,司徒雷登出任美国驻华大使,成为内战时期的美国驻华大使,与国民党有了更多的接触,也是美国对华政策的具体执行者。

1949 年4月 23日,人民解放军发起渡江战役,一举攻破国民党军长江防线,攻占南京。司徒雷登没有选择随国民政府南下广州,而是继续留在了南京,预想为后续的中美关系做些事情。4 月 25 日清晨,人民解放军第三十五军的一位营长为安排部队食宿,带着通讯员误入了南京西康路美国大使馆。当时,司徒雷登正在洗脸,突然见解放军士兵进来,不悦地说:“你们要干什么?”恰好该营的教导员也跟了进来,道歉道:“对不起,我们这就走。”当晚,毛泽东在延安从“美国之音”获知了此消息,敏锐感觉到问题的严重性,就亲自起草了中共中央军委给粟裕并告总前委、二野的电报,批评“侵入司徒住宅一事做得很不好”,“必须立即引起注意,否则可能出大乱子。其经过情形速即查明电告,以凭核办。”

总前委查明经过,报告了中央,并做了自我批评。5月3日,毛泽东为中央军委起草致总前委、华东局、二野、三野电文,再次强调:“请你们转告华野、中野,各军、各师以资警惕”。“如果各军对于像外交问题这样重大事件,可以不请示,不报告,各军各地擅自随意处理,则影响所及,至为危险。”5月16日,毛泽东为各地入城部队制定了保护外侨、处理外交事宜等的 12 条纪律。

毛泽东知道中美关系的重要性,指令周恩来调派天津外事处处长黄华赶赴南京,任南京军管会外事处处长。一是为中央接收敌伪外交档案;二是迅速与司徒雷登谈判沟通。

黄华 1932 年作为流亡学生进入燕京大学经济系,与姚依林、黄敬等同为“一二·九”时代学生运动的领导人。5月5日下午,他来到南京中山东路原外交部,打电话给美大使馆的秘书傅泾波学友,约好次日见面。见面时,傅泾波提出:“你来了,也应该去看看你的老校长啊!”5月13 日晚上8 点半,黄华以私人身份拜访了老校长,交谈了近两个小时。因为中央要求黄华少说多听,了解美国政府的意向,精心进行中美对话,黄华与司徒雷登有了多次见面。6月6日,黄华与司徒雷登在军管会外事处办公室正式谈判,核心是美国和新中国建交问题。

6 月 16 日,中央安排燕大校长陆志韦致信司徒雷登,邀请他北上访问燕大,在那里过七十寿辰。6 月 28 日,又转达了毛泽东、周恩来欢迎司徒前往北平的信息。但司徒雷登坚持先请示国务卿艾奇逊后再北行。当毛泽东得知司徒雷登有到北平拜见中共领导人以便共同探讨新时期的中美关系的意向时,还宣称他“会被作为许多中共人士的老朋友而受到欢迎”。司徒雷登在与黄华接触的同时,还请去北平参加新政协筹备委员会的民革领导人陈铭枢和民盟领导人罗隆基,向中共领导人转达美国政府对中国问题的看法。他要罗隆基转告,如果新中国采取中间态度,不完全亲苏,美国可以一次给新政府 50亿美元,接近印度15年所获得的贷款。而罗隆基听到毛泽东“一边倒”的报告时,不敢把“50 亿美元援助之事”转达给中央。不料,美国政界两派激烈争斗,又拟将其在亚洲的工作中心放到日本。终于,中美错过了实质性谈判的机会。到了7 月2日,艾奇逊电令司徒立即回国述职,关上了中美谈判的大门。这样,一次历史上难得的“中美建交”接触便戛然而止。

8 月2日早晨,在南京军管会派人到明故宫机场监督放行下,司徒雷登登机向我方人员挥手道别,带着遗憾心情飞离南京。8 月 5 日,美国国务院发表了《美国同中国的关系》白皮书。8月18日,新华社播发了毛泽东撰写的《别了,司徒雷登》。

《别了,司徒雷登》全文共3000多字,其中涉及司徒雷登的文字有三段,字数不足500字,约占全文的 1/6。毛泽东此文论述的重点与其他几篇评论白皮书的文章一样,并不是司徒雷登这个人物,而是美国政府以及白皮书的炮制人一美国国务卿艾奇逊。

毛泽东的《别了,司徒雷登》一文并不是针对司徒雷登个人的,对司徒雷登的评论是比较客气的。毛泽东认为司徒雷登个人毕竟对中国还是有感情的,对中国高等教育事业是有贡献的。司徒雷登最终未能北上,责任并不在他个人。毛泽东说:“总之没有人去理他,使得他‘茕茕孑立,形影相吊’,没有什么事做了,只好挟起皮包走路。”“司徒雷登走了,白皮书来了,很好,很好。这两件事都是值得庆祝的。”两段生动的文字既直白又形象地描绘出了司徒雷登离华时的尴尬与无奈,也影射和讽刺了美国对华政策的失败,同时还明确地表达出了中国共产党对司徒雷登个人的看法。

就在司徒雷登离开中国之前,毛泽东、周恩来和叶剑英在与国民党元老陈铭枢谈话时,不仅对司徒雷登在日本占领时期所表现出的顽强精神及数十年来在中国从事教育工作的成就表示赞扬,还对他寄予了“最重要之希望”。从国与国之间的长远利益考虑,毛泽东等表示“希望今后美国不再援助蒋介石在中国之反动政府;希望美国能按照罗斯福总统、史迪威将军和华莱士先生的方式制定其政策。如果美国将来能这样对待中国,中国自然会以同样友好回报。而这一切之实现就有赖于司徒先生回国的努力了。”周恩来也曾对司徒雷登的历史功过说过这样一段话:“对于司徒雷登个人的问题,我们必须既评估个人品德亦衡量权力影响。当然,他是帝国主义的代表——执行其政策的政府人员。但是他在被日本人拘禁时期所表现的个人品德是值得钦佩的。”

毛泽东撰写的“五评白皮书”不是就事论事的时论,它的作用是巨大的。这些社论揭露了美国对华政策的帝国主义本质,指出白皮书“是一部颠倒黑白的‘杰作’”,“是美帝国主义反动政策在中国惨败的史册”,批评了国内一部分资产阶级知识分子对美帝国主义的幻想,号召他们“丢掉幻想,准备斗争”。社论还对资产阶级共和国方案在中国行不通,对中国近代革命的发生和中国革命的胜利,作了理论上的说明。

毛泽东猛轰美国白皮书,再一次向世界宣示了即将成立的新中国的对外政策,即“一边倒”:新中国只能倒向社会主义的苏联,而不可能是美国;战后美、苏争夺中国有了最终结局,新中国将成为以苏联为首的社会主义阵营的重要成员而与美国形成对抗之势。在国内,按照人民民主专政的理论设计,要建立“工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的国家”。“五评白皮书”发表后,引起了全国各民主党派、各人民团体、各报社、各学校等各界人士的关注和讨论,掀起了谴责美国白皮书的热潮,吹响了新的战斗号角。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除

相关推荐