【毛选故事】《建立巩固的东北根据地》指示的形成

特设专栏2025.11.102190

东北工作指导思想的转折《建立巩固的东北根据地》指示的形成

1945 年12 月28 日,毛泽东为中共中央起草了给东北局《关于建立巩固的东北根据地》的指示。根据这个战略方针,共产党把工作重心放在放手发动群众、建立巩固的东北根据地上,为扭转整个东北局势奠定了基础,也大大推进了人民解放战争的进程。

这个战略方针的形成非常艰难,非常曲折,有一个不断调整、不断修正的过程。

一、日本尚未投降,毛泽东就调兵遣将进占东北

1945 年 8 月 8 日,苏联宣布对日作战。150 万苏联红军跨过边境进入东北,迅速控制东北各大城市和主要交通线。10 日,日本表示接受波茨坦公告。日本刚作投降的表示,蒋介石便一连发出四个命令,企图阻止中共对日占区和日本军队的接收。

“蒋介石想要独自摘桃子了!”对此,中共当仁不让。

8 月 10 日、11 日,毛泽东以朱德总司令的名义一口气连发了七道命令,其第二号命令摘录如下:

为配合苏联红军进入中国境内作战,并准备接受日满敌伪军投降,我命令:

一、原东北军吕正操所部,由山西绥远现地,向察哈尔、热河进发。

二、原东北军张学诗所部,由河北、察哈尔现地,向热河、辽宁进发。

三、原东北军万毅所部,由山东、河北现地,向辽宁进发。

四、现驻河北、热河、辽宁边境之李运昌所部,即日向辽宁、吉林进发。

东北地区的东、北、西三面同朝鲜、苏联、蒙古接壤;南面,陆上同华北解放区衔接,海上隔渤海同山东半岛相望,人口三千余万,资源丰富,重工业比较发达,战略地位十分重要。“九一八”事变后,共产党领导东北人民和东北抗日联军同日本侵略者进行了长达 14年艰苦卓绝的斗争,打下了良好的群众基础。苏军进入东北,占领了主要交通线和大中城市,但大部分中小城市和广大农村,社会秩序十分混乱,土匪、伪满军警和日军残余相互勾结,残害人民。广大人民群众苦不堪言,人心思治。这些情况表明,东北对中共非常重要,如能控制东北,就可以依靠那里雄厚的经济实力和优越的地理位置,建立巩固的战略基地。

中国共产党很早就将东北看作战后全局工作中的“重中之重”。毛泽东在中共七大上说:“东北是一个极其重要的区域,将来有可能在我们的领导下。如果东北能在我们领导之下,那对中国革命有什么意义呢?我看可以这样说,我们的胜利就有了基础,也就是说确定了我们的胜利。现在我们这样一点根据地,被敌人分割得相当分散,各个山头、各个根据地都是不巩固的,没有工业,有灭亡的危险。所以,我们要争城市,要争那么一个整块的地方。如果我们有了一大块整个的根据地,包括东北在内,就全国范围来说,中国革命的胜利就有了基础,有了坚固的基础。”十天后,他在大会上的讲话,分量说得更重:“从我们党,从中国革命的最近将来的前途看,东北是特别重要的。如果我们把现有的一切根据地都丢了,只要我们有了东北,那末中国革命就有了巩固的基础。当然,其他根据地没有丢,我们又有了东

北,中国革命的基础就更巩固了。”

这是一个战略大思路。以后,中共中央提出“向北发展,向南防御”的战略方针,甚至一度设想要争取“独占东北”,就是循着这条思路而来的。

抢占东北,共产党有着得天独厚的优势,八路军、新四军一直处在抗日前线,李运昌领导的冀热辽军区就比邻东北。

李运昌接到命令,连夜召开冀热辽党政军领导人紧急会议。他将朱总司令的电文一字一句地读了三遍,在座的每个人都非常兴奋和激动:党中央是要我们去端日本鬼子的老窝!

会议决定组成由李运昌、朱其文、焦若愚、李荒等人参加的“东进工作委员会”和“东进总指挥部”。

冀热辽部队雷厉风行、闻风而动。据李运昌回忆,“冀热辽区党委、军区接到(总部)命令后,于 8 月 13 日在(冀东)丰润县大王庄召开了紧急会议,决定全力以赴坚决执行党中央交给的光荣任务,抽调八个团、一个营、两个支队,一万三千余人和四个军分区司令员、四个地委书记兼政委及二千五百名地方干部挺进东北。”

8 月 15 日,日本天皇裕仁以广播《停战诏书》的形式宣布无条件投降。历史的急剧变化往往让人感到突然,甚至不敢相信。据说绥中县有个小伙子从关内做小工回家,在山海关听说日本鬼子已经投降,回到村里高兴得大声呼喊:“乡亲们,小鬼子完蛋了!日本人投降了!”村里的乡亲们以为这年轻人在外边得了神经病,谁也不敢相信。小伙子的父亲急忙用毛巾堵上儿子的嘴,哭着说:“孩子,你千万别乱喊乱骂了,这要让大乡长听见,是砍脑袋的罪呀!”

冀热辽的部队分为三路,其中东路的第十六军分区部队由曾克林、唐凯率领,绕开山海关,经九门口跨越长城,用10天时间扫清山海关外围,将日伪军3000 多人围在山海关城内。30日,在苏军炮火配合下,曾克林部攻克了战略重镇山海关。9 月4日,曾克林部乘火车北上,进入并接管锦州;第二天,又率部乘火车继续前进,直抵沈阳。

沈阳是苏联红军在 8 月21 日解放的。之前,他们没有有关八路军的任何消息。苏联红军对曾部的到来感到突然,立刻调部队将火车站包围起来,不准曾部下车。曾克林前往苏军司令部交涉,三次没有结果。曾克林只能让大家高唱《国际歌》,这一招还管用。苏军沈阳卫戍司令卡夫通少将最后同意部队下车,到离沈阳30公里处的苏家屯去。

这是东北民众在沦陷14 年后第一次见到中国军队。部队行进途中,民众情绪十分热烈。见此情景,卡夫通改变主意,同意部队改驻沈阳故宫东面的小河沿。

9月7日,苏联驻沈部队近卫军第六集团军司令员克拉夫琴科上将等会见曾克林、唐凯。商谈时,苏军提出:“从现实看,由于受中苏条约的限制,国民党接管东北似乎是合法的,共产党接管东北似乎是非法的。因此,建议你们对外最好不叫八路军,把八路军改成东北人民自治军。”“我们可以睁一只眼,闭一只眼,在外交上也可以争取主动。”苏军远东司令部又下达命令,凡佩戴东北人民自治军符号的部队,可以在东北各地活动。苏军还一度把日本

关东军最大的苏家屯仓库交给曾克林部看守。

这是千载难逢的机会。日本投降了,日伪政权被摧垮了,整个东北没有国民党的一卒一兵,处于政权的真空状态。

共产党牢牢抓住了这个机遇。

李运昌率部从 8 月中旬出关到月底在兄弟军区部队来到之前,配合苏联红军解放了辽宁、热河全省,以及吉林、黑龙江省的西部地区,消灭了大量的日伪武装,接管了这些地区的城市,如山海关、锦州、抚顺、鞍山、本溪、沈阳、营口、通化、开原、四平、齐齐哈尔、白城子、承德、赤峰、朝阳、阜新等地,并在这些地方初步建立了人民政权。随着战争形势的不断发展,以及开辟东北地区工作的需要,出关部队迅速进行了补充、扩编,由原来出关时的 1万多人,猛然扩大到10万人,组成10 个步兵旅、2 个炮兵旅和若干独立团。这样,就为抢占东北取得了先机,为建立巩固的东北根据地奠定了基础。

二、正当苦于没有东北的消息之际,一架飞机降落在延安

共产党的部队进入沈阳,引起不小震动,特别是消息外传后受到西方国家指责。曾克林回忆道:当部队进入沈阳后,路透社、合众社、法新社、美联社等西方通讯社纷纷发出消息,指责苏联政府违背波茨坦公告,允许中国共产党的正规部队进入沈阳。这些指责,使苏方感到很有压力。苏军要求曾克林部退出沈阳。曾克林、唐凯断然拒绝,说:“我们是奉中国共产党中央委员会主席毛泽东和朱德总司令命令来的,只有中央下令才能撤走,你们命令我们走是不行的。”

这时,进驻东北的苏联红军尚未同中共中央取得联系,很多问题难以处理。周保中向驻在长春的远东苏军总司令建议派飞机去延安,同中共中央联系。

周保中是长期在东北浴血苦战的东北抗日联军的主要领导人。1940 年冬,在极端困难的条件下,周保中、李兆麟等率领抗日联军余部进入苏联境内,后来改编为国际第八十八独立步兵教导旅。1945 年 7 月,为了准备回国作战,改选了中共东北委员会,由周保中任书记。苏联红军进入东北时,由于需要熟悉东北情况并且语言相通的人一起行动,抗日联军便组成许多工作组,随苏军进入东北。周保中等与苏军商定,各工作组组长将以苏军的卫戍司令部副司令员的身份出现,如周保中、冯仲云、李兆麟分别担任长春、沈阳、哈尔滨的卫戍副司令(司令员是苏联军官)。他们身穿苏军军装,有着公开的领导职务,在当地开展工作和沟通苏军同中共的关系中发挥了重要作用。

远东苏军总司令接受了周保中的建议,派一名懂中文的上校卫斯别夫和曾克林搭乘苏联军用飞机飞往延安。

曾克林部没有大功率电台,不但不能同中共中央联系,就是同冀热辽军区的李运昌也无法联络。因此,尽管曾克林部进入沈阳已近十天,中共中央对东北具体情况仍不清楚。

《中苏友好同盟条约》的消息传到延安,这是中共中央原来完全没有想到的,对能否进军东北更无把握,但他们没有放松对东北工作的部署。8 月 26 日,中共中央在一份电报中说:“东北三省为中苏条约规定的范围,行政权在国民党手里,我党是否派军队进去活动,现在还不能断定。但是派干部去工作是没有问题的。中央决定派千余干部由林枫同志率领去东北。万毅同志所率军队仍须进至热河边境待命。”

8 月 28 日,首批赴东北工作的干部从延安出发。

也就在这一天,毛泽东、周恩来等飞赴重庆,与国民党谈判,中央工作由刘少奇代为主持。此后的一段时间,刘少奇在延安代表中央发号施令;毛泽东、周恩来等组成的中共代表团负责谈判以及统战工作。

在延安与在重庆的中共领导人信息相通,心心相印,密切配合,并肩战斗。

第二天,中共中央对晋察冀分局等发出指示,要求他们迅速派人进入东北,控制广大乡村和中小城市。电文说:“我党我军在东三省之各种活动,只要他不直接影响苏联在外交条约上的义务,苏联将会采取放任的态度并寄予伟大之同情。同时国民党在东三省与热、察又无基础,国民党派军队去尚有困难,现在道路还不通,(苏联)红军将于三个月内全部撤退,这样我党还有很好的机会争取东三省和热、察。”“晋察冀和山东准备到东三省的干部和部队,应迅速出发,部队可用东北军及义勇军等名义,只要(苏联)红军不坚决反对,我们即可非正式的进入东三省。”

9 月 13 日,中共中央初步决定派彭真、康生、程子华去东北,组织东北中央局。但由于尚不清楚东北的情况和苏方的态度,所以主要是抽调干部去东北工作,暂时没有派更多部队前往。

就在这个关键的时刻,9 月 15 日上午,一架苏联红军的飞机在延安东关机场着陆,苏联红军的代表与曾克林飞抵延安。杨尚昆、伍修权等到机场迎接。

曾克林做梦也没想到,他的延安之行在中国革命史上具有如此非同寻常的意义和分量。

三、“向北发展,向南防御”战略方针的出台

曾克林的到来,对中共中央可谓是雪中送炭。当天下午,中央政治局在杨家岭召开会议。会前,彭真带着曾克林和刘少奇见面,并同朱德、彭德怀、叶剑英、陈云、张闻天、任弼时、李富春等中央领导一一握手。

刘少奇微笑着说:“先锋官同志,你从前线回来,辛苦了!我们很想了解东北的情况,你来得正好。为了力争控制东北,中央准备派大批干部和主力部队向东北开进。但是,我们对东北的问题研究了好几天,就是不知道那里的具体情况,因而下不了决心。现在,政治局的同志都在这里,请你谈谈东北的情况,越详细越好。”

曾克林详细汇报了部队进驻、接管沈阳的经过,以及东北的情况。刘少奇听完汇报,一边指着地图一边打着手势,说:“东北是战略要地,进可攻,退可守,可以成为我们革命的重要战略地区。现在,人民斗争胜利了,国民党一定会抢占东北。我们的部队先进去了,站住了脚,就可以控制东北,就能为毛主席、周恩来副主席在重庆谈判创造有利地位。我们有了东北就可以加速中国革命的进程。”

而后,朱总司令和伍修权同苏军代表正式会晤。卫斯别夫转达马林诺夫斯基元帅的口头通知:苏联红军退出东北前,国民党军队和八路军不得进入东北,请朱德命令已进入沈阳、长春、大连等地的八路军部队退出苏联红军占领的地区;红军不久即行撤退,我们不干涉中国内政,中国内部问题由中国自行解决。

会议期间,刘少奇以中共中央的名义给当时正在重庆谈判的毛泽东和周恩来发了电报。

刘少奇强调:“这是千载一时之机”。中央改变了南下意图,将原来计划从延安等地派到中南、华东的部队和干部一律改派东北,并准备从各解放区抽调 10 万主力部队和2 万干部前往东北。中央同时决定成立中共中央临时东北局,由彭真同志任书记;并令已在途中的林彪不再去山东,转赴东北,统一领导东北的军事工作。

9 月 16 日,曾克林陪同彭真、陈云、叶季壮、伍修权、段子俊、莫春和等六同志乘苏联红军的飞机离开延安,于18 日到达沈阳。当晚6 时,以彭真为首的中共中央东北局正式成立。

第二天,刘少奇致电在重庆的毛泽东、周恩来:“我们必须在冀东、热河控制重点,除现在派去东北部队外,并须屯集至少五万军队在冀东,以备红军撤退时能抢先进入东北。因此,现在必须立即计划调集十万至十五万军队到冀东(冀东富足可以屯兵并开辟热河工作)、热河一带。否则将会来不及,对东北与热河的控制,均将没有保障。”“为了实现这一计划,我们全国战略必须确定向北推进、向南防御的方针。否则我之主力分散,地区太大,处处陷于被动。”

同一天,中共中央致电各中央局:“目前我党对东北的任务就是要迅速的坚决的争取东北,在东北发展我们党强大的力量。”“山东、晋察冀、冀鲁豫及太行准备开入东北之部队,应迅速继续前进。但在进入满洲边境时,绝不可被红军及英、美、国民党人发现,决不要经过红军驻扎的地方。”“干部集中一批即走一次,不要等齐,各自寻找最迅速到达的路线前进。不带武器经海道和铁路走是安全的。”

19日,毛泽东、周恩来复电,完全同意以上战略部署。

当天,刘少奇起草发出一份党内指示:“全国战略方针是向北发展,向南防御。只要我能控制东北及热、察两省,并有全国各解放区及全国人民配合斗争,即能保障中国人民的胜利。”

这就是“向北发展,向南防御”的战略方针。

所谓“向南防御”,就是将长江以南分散孤立的八个解放区的部队,调到长江以北,集中兵力,准备迎击国民党的进攻,掩护人民军队在东北的战略展开。

所谓“向北发展”,就是调集大批干部、部队进入东北,建立广大的东北根据地,造成影响全局的新态势。

正在重庆的毛泽东立刻做出配合,公开宣布放弃南方的八个解放区。这是谈判期间,中共做出的实实在在的让步。为什么要放弃南方的八个解放区?第一,这些解放区都在国民党统治的核心区域,正如毛泽东所说:“卧榻之侧岂容他人酣睡”;第二,中共已经把抢占东北作为战略重点,要抢占东北必须缩短战线,集中兵力。

这是中共在谈判中的一个重大让步。这一让步取得了国内外的广泛同情,争取了政治上的主动,同时也为抢占东北创造了条件。

四、这样大规模的调动兵力,在中共历史上还没有先例

“向北发展,向南防御”战略方针的确定,是一个大动作。在随后两个多月时间里,共产党的军队潮水般的涌向东北。

由山东军区司令员兼政委罗荣桓和政治部主任萧华率领的山东军区部队 5 万多人(包括原东北军万毅部),从9 月下旬起到12 月中旬,从海陆两路,陆续抵达东北。

由新四军第三师师长兼政委黄克诚率领的部队3.5万人,9 月28日起程,从苏北出发,长途跋涉,于11 月下旬抵达锦州附近。

陕甘宁晋绥联防军吕正操、黄永胜、文年生、刘转连等部,冀鲁豫军区曹里怀部,晋察冀军区沙克、周仁杰部等也陆续到达东北。

中共中央还曾考虑过调叶飞、杨得志、陈赓等部去东北,后来因为关内作战形势的发展,没有实行。

10月31日,中共中央决定,进入东北的部队与抗联统一组成东北人民自治军,林彪为总司令,彭真为第一政治委员,罗荣桓为第二政治委员。

兵贵神速。在十分短促的时间内,下如此大的决心,对部队进行这样规模的大调动,在中国共产党历史上还没有先例,也是国民党完全没有料到的。

这次大规模调兵有两个特点:其一,各根据地奉令后,都能从全局的利益出发,不计局部得失,坚决按照中共中央的部署行动。其二,波浪式整体向前推进。中央首先令紧靠东北的华北、山东根据地的部队开赴东北;接着,令华中的部队进入华北、山东,接替开赴东北的部队;继而令江南的部队撤到江北,进入华中,掩护在东北的战略展开。

中共的部队齐步走,整体向北推进,大大加快了抢占东北的速度。

历史已经证明,中央这一战略决策的转变是正确的、及时的。

中央东北局的成立以及十万大军的挺进,成为与国民党军争夺东北的关键。

五、锦州失守,“独占东北”计划落空了

战局的发展并没有如预期那样顺利。蒋介石通过《中苏友好同盟条约》,取得了接收东北的法定身份。8 月 31 日,他明令将东北三省划分为九省三市,任命熊式辉为东北行辕主任,准备进入东北,从苏军手中接收政权。

国民党向东北派兵,虽然比中共晚了一个多月,但因有美国的帮助,运兵还是相当迅速的。

1945 年 11 月上中旬,美国以 31 艘运输舰把国民党 2 个军分别从九龙和越南海防运送到秦皇岛登陆。国民党这两个军装备好,火力强。第十三军是全部美械装备,火力强大,还有美军拨给的卡车数十辆,机动性强;第五十二军是半美械装备。他们的补给依靠秦皇岛和北宁铁路,秦皇岛有美国海军陆战队驻守,运输便利。

11月16日拂晓,国民党军队向山海关发起总攻击。

这时,苏方态度发生了很大变化。伍修权曾说:“他们所以出尔反尔,其主要原因是苏联在第二次世界大战中打得很苦,害怕因支援我军再引起战争。”彭真在11月间为东北局起草的一份批示中讲道:“美、蒋于本月中旬,对苏联发动外交攻势,东北问题已引起中、苏严重的外交纠纷。苏联为条约所限制,将把长春路沿线各大城市交给蒋介石。在苏军驻防之地,我军不仅不能与蒋军作战,且必须退出。”

苏军还把交给共产党看守的军用仓库全部收回,给中共在东北展开带来意想不到的困难。当时,从热河开进东北的中共部队,仅持有少数武器,而从烟台渡海的部队,都是徒手。原来指望从苏军军用仓库获得武器,结果,却连一个“打狗棒”都没有。

战士们不免发牢骚:新兵新武器,老兵无武器。

这时,中共中央关于东北的作战方针还继续原来的思路,概括地说,就是把国民党军挡在关内,争取“独占东北”。

19日,毛泽东在中央关于集中主力拒止蒋军登陆给东北局的指示中,加写了一段话:“我党方针是集中主力于锦州、营口、沈阳之线,次要力量于庄河、安东之线,坚决拒止蒋军登陆及歼灭其一切可能的进攻,首先保卫辽宁、安东,然后掌握全东北,改变过去分散的方针。”23日,中共中央在接到东北局对工作部署的电报后复电:“21日电所提方针甚好。总之,竭尽全力,霸占全东北,万一不成,亦造成对抗力量,以利将来谈判。”

但是,刚刚出关的中共武装战斗力很弱。防守山海关正面的冀热辽部队和山东第七师,共 6 个团万余人,兵力少,武器装备差;新扩充的部队成分复杂,缺乏训练,缺乏战斗力;同时防守战线长,防御几乎没有纵深。而当面国民党军约有 8 万人,双方实力悬殊。

山海关守军虽然顽强抵抗,因装备简陋,寡不敌众,阵地被突破,只得放弃。

国民党军队攻下山海关,继续向锦州推进。

11月19日,林彪率领东北人民自治军总部赶到锦州附近。他了解的情况是:东北人民自治军在辽西兵力分散,参战部队均极疲惫,新兵甚多,缺乏训练,战斗力甚弱;出关主力虽正陆续到达,但远途初到,武器弹药不足,棉衣单薄,衣鞋缺乏,极需休整;特别是群众没有发动,土匪甚多,地理、敌情不易了解。

同样刚到东北的黄克诚,看到这种情况,也焦急万分,立即向中央和东北局建议,暂时避免与敌人争夺大城市,而把工作重点放在创建广大根据地上。不久,黄克诚与林彪见面,再次重申了“策疲乏之兵,当新羁之马”是不可取的,当前最重要的是建立后方,站稳脚跟,逐渐发展壮大自己,以期将来同国民党军队进行决战。

这个意见得到了林彪的赞同。

适逢毛泽东来电询问对东北工作所拟采取的方针,黄克诚根据自己的想法草拟电文,提出:我军应进行短期休整,之后以一部主力去占领中小城市,剿灭土匪,建立乡村根据地,积蓄力量,作长期准备。电文经林彪阅后,由黄克诚发给中央。

这个建议以及在东北工作的其他领导同志给中央的建议,对于中央制定关于东北的战略方针起到了重要作用。

11月26日,锦州失守,辽西走廊门户洞开,毛泽东和中央原定的“独占东北”计划彻底落空了。

谈到抢占东北的战略方针,就不能不涉及“让开大路,占领两厢”。

11 月 22 日,中共中央给中共驻重庆代表团的电报中说:“彭(真)林(彪)电,戌皓(11 月19日)友方通知他们,长春各沿线及城市全部交蒋,有红军之处不准我与顽作战,要我们退出铁路线若干里以外,以便蒋军能接收,他们能回国。彭、林未答应。我们已去电要他们服从彼方决定,速从城市及铁路沿线退出,让开大路,占领两厢。”这就是“让开大路,占领两厢”提法的来历。

从上述电文中可以看出,“让开大路,占领两厢”主要是针对为使苏联红军顺利撤离东北回国而提出的,而且当时东北局并未收到该指示,更谈不上贯彻执行。因此,“让开大路,占领两厢”并不是一个战略方针。

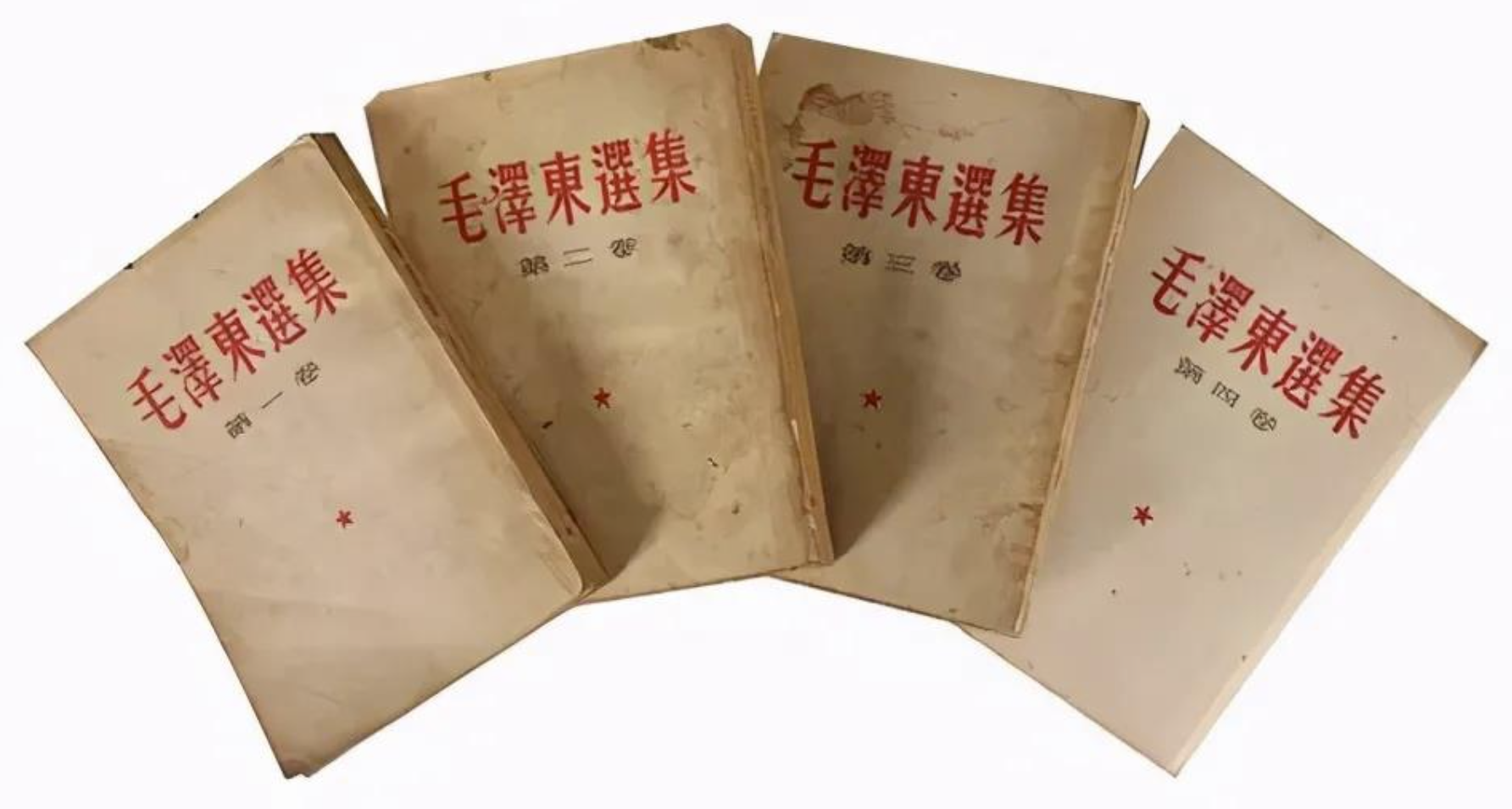

因此,1991 年经中共中央批准出版的《毛泽东选集》第四卷中《建立巩固的东北根据地》一文的题注中,删去了“让开大路,占领两厢”这一提法。

六、病休中的毛泽东起草了《建立巩固的东北根据地》的指示情况发生了巨大变化,原有的部署不能不做出相应的改变。

中共中央在11 月28 日给东北局发出电报:“近两个月来我在东北虽有极大发展,但我主力初到,且甚疲劳,不能进行决战,而国民党已乘虚突入,占领锦州,且将占领沈阳等地。又东北问题已引起中、美、苏严重的外交纠纷,苏联由于条约限制,长春铁路沿线各大城市将交蒋介石接收,我企图独占东北,无此可能,但应力争我在东北之一定地位,长春铁路沿线及东北各大城市我应力求插足之外,东满、南满、北满、西满之广大乡村及中小城市与次要铁路,我应力求控制。目前你们应以控制长春路以外之中小城市、次要铁路及广大乡村为工作中心。”

12 月5日,彭真、罗荣桓曾就苏军撤出后夺取沈阳、长春的部署请示中央军委。7日,中共中央复电东北局:“我们企图独占东北一切大城市,已经是肯定的不可能。因为苏联为了照顾美国的关系,不能完全拒绝蒋军进入东北和接收大城市,我们亦不能完全阻止蒋军进入东北。”

24日,刘少奇又致电东北局负责人:“东北情况我不会比你更清楚,但我对你们的部署总有些不放心,觉得是有危险性的。你们主力部署在沈阳、长春、哈尔滨三大城市周围及南满,似乎仍有夺取三大城市的态势,而在东满、北满、西满的许多战略要地(如通化、延吉、密山、佳木斯、嫩江、洮南等),并无坚强部队和有工作能力的领导机关去建立可靠的根据地。你们屁股坐在大城市附近,背靠有很多土匪的乡村,如果顽军一旦控制大城市,你们在城市附近不能立足时,主力以至全局就不得不陷于被动。你们今天必须放弃争取东北大城市的任何企图。在东北今天的情况下,没有大城市即没有优势。但你们不要在自己立足未稳之前,去企图建立在东北的优势。你们今天的中心任务,是建立可靠的根据地,站稳脚跟。然后依情况的允许去逐渐争取在东北的优势,这应作为下一阶段的任务。你们只有这样做才是稳当的、没有危险的、不会陷于被动的,否则恐有一时陷入被动之危险。”这些意见是尖锐的,也是切合实际的。

1945 年10 月11 日,重庆谈判结束,毛泽东偕同张治中乘飞机返回延安。43天艰苦的谈判、过分紧张的工作,使毛泽东病倒了。他得的是神经系统的疾病,用毛自己的话来说,是“神经疲劳”。时任中央书记处办公室主任的师哲回忆:“11 月,毛主席的身体状况越来越令人担忧。我每天都要看他几次。他有时躺在床上,全身发抖,手脚痉挛,冷汗不止,不能成眠。他要求用冷湿毛巾敷头,照做了,却无济于事。”

经过书记处几位领导人的研究并一再劝说,毛泽东终于同意暂时集中一段时间治病、疗养。养病的地点,最初是在柳树店附近的联防司令部干部疗养所。在养病期间,他仍然密切关注全党的大事,关注东北的战局。

毛泽东仔细研读这个时期中共中央和东北之间的来往电报,12月28日,他为中共中央起草了《建立巩固的东北根据地》的指示。

指示一开始就用明确的毫不含糊的语言写道:“我党现时在东北的任务,是建立根据地,是在东满、北满、西满建立巩固的军事政治的根据地。建立这种根据地,不是轻而易举的事,必须经过艰苦奋斗。建立这种根据地的时间,需要三四年。但是在一九四六年一年内,必须完成初步的可靠的创建工作。否则,我们就有可能站不住脚。”

这种根据地应该建立在哪里?指示同样讲得很明确:“建立这种根据地的地区,现在应当确定不是在国民党已占或将占的大城市和交通干线,这是在现时条件下所作不到的。也不是在国民党占领的大城市和交通干线的附近地区内。这是因为国民党既然得了大城市和交通干线,就不会容许我们在其靠得很近的地区内建立巩固的根据地。这种地区,我党应当作充分的工作,在军事上建立第一道防线,决不可轻易放弃。但是,这种地区将是两党的游击区,而不是我们的巩固根据地。因此,建立巩固根据地的地区,是距离国民党占领中心较远的城市和广大乡村。”

怎样在这些地区建立巩固的根据地?指示突出强调要做好群众工作:“在确定建立巩固根据地的地区和部署力量之后,又在我军数量上已有广大发展之后,我党在东北的工作重心是群众工作。”它要求“从发动群众斗争、替群众解决问题、一切依靠群众这一点出发,并动员一切力量从事细心的群众工作”。“群众工作的内容,是发动人民进行清算汉奸的斗争,是减租和增加工资运动,是生产运动。”

这样,中国共产党内对东北的战略方针在认识上基本取得了一致。三天后,东北局做出《对东北发动群众建立根据地之指示》,提出:目前创造根据地工作的中心一环,是首先肃清土匪,发动群众,肃清敌伪残余,进一步减租。

七、在新的历史条件下,再一次走农村包围城市的道路

《关于建立巩固的东北根据地》的指示是伟大的战略决策,其决策过程,反反复复、曲曲折折,超乎常人的想象。为什么如此?

其一,情况非常陌生。在相当长的时间里,在东北基本上没有共产党的组织,也没有开展什么工作,因此,无论是中共中央还是刚到东北不久的东北局,对东北地区的情况都相当的陌生。而要全面弄清情况,需要一个调查研究的过程。

其二,矛盾特别复杂。中国东北是国内外矛盾的一个交汇处,不但是国共两党争夺的战场,而且是美苏两个大国较量的焦点,矛盾特别复杂。中国共产党第一次遇到如此复杂的局势,因此,分析问题,确定主要矛盾,以及寻找对策,都有很大的难度。

其三,变化异常剧烈。世界上唯一不变的就是变,任何事物都是处在不断发展变化的过程当中的。处于各种矛盾焦点的东北,更是有着众多复杂的未知数和变数,在这种情况下,中共中央只能审时度势,多次变更原有的决策和工作部署。

最后,一个正确的方针也需要在实践中反复摸索、检验,不可能一蹴而就。

因此,《关于建立巩固的东北根据地》战略方针的形成如此艰难,也就不足为奇了。

对于中国革命,毛泽东有许多杰出的重大贡献,走农村包围城市、武装夺取政权的道路这一独创性的理论,就是其一。

这条独特道路理论的要旨是:在中国共产党的领导下,在敌方统治力量薄弱的农村地区,依靠军队发动农民群众,实行土地革命,组织民主政权,建立人民武装,把落后的农村变成军事上、政治上、经济上、文化上先进的革命阵地,借以广泛地开展人民战争,粉碎依托城市的强大之敌的进攻,以农村包围城市,最后夺取城市,取得全国的胜利。

这条独特道路的理论揭示了中国革命的发展规律,是中国共产党克敌制胜的法宝。

《关于建立巩固的东北根据地》指示的战略决策,就是在新的历史条件下,重拾屡试不爽的独特道路理论,再次走农村包围城市的道路。

《建立巩固的东北根据地》的指示提出把整个工作的重心转到创建巩固的东北根据地上来,这是中国共产党在东北工作指导思想上的一次重大转折,意义重大。正如刘少奇所说的,它加速了中国革命的进程。中共中央文献研究室编,逄先知、金冲及主编的《毛泽东传》这样评价:“这个极富远见的指示,明确了东北工作的方向,对日后全国解放战争的发展产生了深远的影响。”《毛泽东选集》第四卷关于《建立巩固的东北根据地》的题注写道:“东北的严重斗争已经不可避免,而这一斗争对于全国局势显然具有特别重大的意义。毛泽东在为中共中央起草的这个指示中,预见到东北斗争的艰苦性,确定了中国共产党在东北的任务是在距离国民党占领中心较远的城市和广大乡村,建立巩固的根据地,发动群众,逐步积蓄力量,准备在将来转入反攻。中共中央和毛泽东的这个正确的方针,由中共中央东北局有效地实现了,因而能在三年以后的一九四八年十一月,取得解放全东北的伟大胜利。”

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除

相关推荐