【毛选故事】《关心群众生活,注意工作方法》的来龙去脉

特设专栏2025.09.283630

奠定立党为民之基《关心群众生活,注意工作方法》的来龙去脉

1934 年1月 27日,瑞金沙洲坝临时中央政府大礼堂气氛庄严热烈。出席中华苏维埃第二次全国代表大会的代表们将大礼堂挤得满满的,正聚精会神聆听苏维埃临时中央政府主席毛泽东的讲话。

中华苏维埃第二次全国代表大会,于1934 年1月 21 日隆重开幕。1 月24 日下午至25日,毛泽东代表中华苏维埃共和国中央执行委员会与人民委员会,向大会做政府工作报告。代表们对毛泽东的报告进行了认真热烈的讨论。1 月 27 日,毛泽东根据代表们讨论的情况,做《中央执行委员会报告的结论》。毛泽东以他那特有的湖南腔说:“有两个问题,同志们在讨论中没有着重注意,我觉得应该提出来说一说。”“第一个问题是关于群众生活的问题。”著名的《关心群众生活,注意工作方法》一文就这样诞生了。

一、发动群众粉碎“围剿”的必然之举

毛泽东在讲话中首先提出群众生活和革命战争关系的问题。他说:“我们现在的中心任务是动员广大群众参加革命战争,以革命战争打倒帝国主义和国民党,把革命发展到全国去,把帝国主义赶出中国去。”“我们的同志如果把这个中心任务真正看清楚了,懂得无论如何要把革命发展到全国去,那么,我们对于广大群众的切身利益问题,群众的生活问题,就一点也不能疏忽,一点也不能看轻。因为革命战争是群众的战争,只有动员群众才能进行战争,只有依靠群众才能进行战争。”

两千多人的会场一片寂静,这正是长久以来萦绕在大家头脑中、感到困惑的问题。

自 1931 年底的第一次全国苏维埃代表大会以来,中央苏区的经济建设是处在敌人的严密封锁和战争环境中进行的。国民党政府为了消灭苏维埃政权和红军,不但组织武装力量进行军事上的“围剿”,而且在经济上实行残酷的封锁政策。他们在接近苏区的白区实行“油盐公卖”,即按人口售盐、售油。同时在紧要之处都设立卡哨,不准白区的东西运进苏区,也不准苏区的东西运到白区。这样,中央苏区外来工业品日益减少,价格越来越高。同时,苏区生产出来的稻谷、花生、大豆等农产品销不出去,价格一跌再跌。到 1933 年夏,中央苏区经济严重恶化:工商业凋零,食盐、布匹、西药材等日用品奇缺,价格昂贵,部分地方因缺粮而发生饥荒。群众的生活遇到种种困难,中央苏区各项革命工作的开展也受到影响。这时,蒋介石开始调集军队,积极部署对中央革命根据地的第五次大规模“围剿”,形势十分危急。

在这种情况下,中央根据地不得不努力开展自己的经济建设事业。但是,由于王明“左”倾冒险主义的干扰,当时在根据地经济建设问题上存在着两种错误观点:一种是认为“革命战争已经忙不了,哪里还有闲工夫去做经济建设工作,因此见到谁谈经济建设,就要骂为‘右倾’。”另一种则是要把经济建设当作当前一切任务的中心,而忽视革命战争,离开革命战争去进行经济建设,脱离实际地提出要实行“大盐业计划”“大军工计划”等等。这两种错误观点极大地妨碍了根据地经济建设的顺利开展。

1933 年 2 月以后,毛泽东以极大的精力从事中央苏区的经济建设工作。他首先着力解决开展经济建设的指导思想问题。在《必须注意经济工作》等文章中,他阐述了经济建设工作对革命战争的重大意义,指出革命战争的激烈发展,要求我们动员群众,立即开展经济战线上的运动,进行各项必要的和可能的经济建设事业。其次,他对经济建设上存在的“左”、右倾两种错误思想进行了具体的分析和严肃的批判。他一方面指出那种把革命战争和经济建设对立起来的观点“是极端错误的”,另一方面又指出那种离开革命战争去进行经济建设的观点同样是错误的,“只是一种瞎想”。再次,毛泽东还对开展经济建设工作的领导方式和工作方法作了一些具体的探讨,提出要从组织上动员群众,要反对官僚主义和命令主义,要组织和训练大量的干部,等等。

在毛泽东的领导下,临时中央政府采取许多符合实际情况的灵活办法开展经济建设,如奖励开荒垦田、组织劳动竞赛、发动妇女参加农业生产、兴修农田水利、创办劳动互助社、建立耕牛合作社等,引导形成了前所未有的群众性经济建设热潮。

1933 年下半年,为了打破敌人的第五次“围剿”,保卫红色政权和土地革命的成果,临时中央政府采取了一系列革命动员措施,如扩大红军、扩充运输队、收土地税、推销公债等。这些措施从根本上说还是为了发展苏区经济,改良群众生活,但短时间内不可避免地会增加群众的负担。一些地方出现了动员不利的局面,苏维埃干部做了大量宣传教育工作,开会讲,个别谈,强调革命战争的重要性,常常口干舌燥说了半天,群众还是无动于衷。有些责任心不强或工作能力差的苏维埃干部,则出现了官僚主义和命令主义的错误倾向,或者敷衍塞责,或者采取强迫命令方式,不仅没有达到动员的目的,还伤害了群众的感情。在万泰县就曾因为干部强行摊派,出现部分群众逃到白区的事。

动员不力的问题到底出在哪里呢?怎样才能赢得群众的信任和支持呢?毛泽东发现了其中的症结,他把这个问题专门拿到第二次全国苏维埃代表大会上来讲。他说:“如果我们单单动员人民进行战争,一点别的工作也不做,能不能达到战胜敌人的目的呢?当然不能。……一切群众的实际生活问题,都是我们应当注意的问题。假如我们对这些问题注意了,解决了,满足了群众的需要,我们就真正成了群众生活的组织者,群众就会真正围绕在我们的周围,热烈地拥护我们。同志们,那时候,我们号召群众参加革命战争,能够不能够呢?能够的,完全能够的。”

沉寂的会场这时响起热烈的掌声,代表们都有豁然开朗之感:群众拥护革命、支援前线,并不是自发产生、自然形成的,而是党和政府做大量实际工作、满足他们切身利益的结果。群众生活与革命战争看似存在矛盾,其实是辩证统一的关系。脱离革命战争去谈改良群众生活,只能是一句空话;而不顾群众生活上的种种困难,一味强调革命战争的重要性,也不可能达到革命战争胜利的目的。

二、长冈乡、才溪乡典型的模范效应

毛泽东接着在讲话中点名批评了汀州市苏维埃政府的不关心群众生活的官僚主义作风。他说,汀州市群众的问题是没有柴烧,资本家把盐藏起来没有盐买,有些群众没有房子住,那里缺米,米价又贵。这些是汀州群众的实际问题,十分盼望苏维埃政府帮助他们解决。而汀州市政府一点也不讨论。汀州市工农代表会议几次开会只讨论扩大红军和动员运输队,完全不理群众生活,后头代表都不到会了。扩大红军、动员运输队,因此也极少成绩。

毛泽东举汀州的反面例子是告诉大家,群众的生活问题对革命战争有直接的密切的影响。如果我们不去帮助群众解决生产和生活问题,就会使革命战争缺乏必要的物质供应的保证,就会损害群众参加革命的积极性。这是因为,如果群众自己的生活都没有切实的保障,他们哪里能够拿出全力去支援前线,又哪里能够毫无后顾之忧地去积极参加革命战争呢?

毛泽东又表扬了兴国县长冈乡和上杭县才溪乡苏区干部的模范工作。

毛泽东对长冈乡和才溪乡情况的了解,源于1933年 11月至12 月他对两乡的实地调查研究。在长冈乡、才溪乡,毛泽东每到一个村庄,都住在贫雇农家里,和群众同吃同住,并且天天都是黎明即起,帮助群众犁田、插秧、劈柴,利用饭前饭后、地头田畔休息时间来做调查研究。由于他没有当官的架子,态度诚恳谦虚,群众都愿意向他反映情况,讲心里话。

通过实地调查,毛泽东深深感受到两个模范乡模范工作的成效,总结了一条重要经验,就是干部十分注意群众的生活,把组织革命战争与关心群众生活密切地结合起来,使人民群众的生活能随着革命事业的发展得到切实的改善,从而真心实意地拥护革命。

毛泽东说:“长冈乡有一个贫苦农民被火烧掉了一间半房子,乡政府就发动群众捐钱帮助他。”事情的经过是这样的:有一天,毛泽东去油菜地里参加劳动,路过村民马荣海家门口时,停住脚步问:“谁家的房子这么新?”这时马荣海出来说是他的。毛泽东问:“新房子是怎么盖起来的?”马荣海就把自己家失火烧掉了房子,无家可归,乡苏维埃利用互救会捐钱,发动群众捐工捐料,替他盖房子的事,详详细细地告诉了这位身材魁梧的中央调查团的同志,并万分激动地说:“共产党真好,照顾我们真周到,我家房子一烧掉,三天就给我盖好了新房。要是在国民党时,做梦也想不到。当红军实在光荣,我的大儿子参加红军去了,二儿子明天刚满十八岁,我又要送他去当红军。”毛泽东听了非常高兴,后来还风趣地批评乡干部做了工作不汇报。

毛泽东还讲到“有三个人没有饭吃,乡政府和互济会就马上捐米救济他们”,这也是真实发生的事。毛泽东到长冈乡的第二天,就到红军家属刘长秀家里。他问刘家生活有没有困难,日子好不好过。刘长秀因为不认识毛泽东,身旁也没有其他干部在场,就回答说:“同志,好得我们乡政府的干部照顾我们,不然米都没得煮。”毛泽东接着问她家里几口人吃饭,她回答说,五个,自己、丈夫、女儿、两个男孩,丈夫和大儿子都当红军去了。毛泽东又问:“你丈夫和儿子都参军了,家中有什么困难?政府的优待工作做得怎么样?”刘长秀回答说:“历次都是麻烦乡主席,昨天刚刚露了点风声,说没有米下锅,今天一清早,代表主任就送了米来,共产党真好,什么事都帮我们想到了。”毛泽东满意地点了点头。

毛泽东在两个乡还看到很多感人的事迹。为了帮助群众渡过夏荒缺粮的困境,长冈乡干部不辞劳苦,到两百多里外的公略县办粮,使全乡没有饿饭的;为了解决群众吃盐困难的问题,长冈乡组织了消费合作社,从办盐开始,调动了大家入社的积极性;为了调剂劳力和耕牛,才溪乡组织成立了互助社、耕田队和耕牛合作社,既保证红军家属的土地不误农时,也使缺少劳力的普通百姓能适时耕作……

由于长冈乡、才溪乡干部把组织革命战争与改善群众生活两大任务结合起来了,在革命战争极其艰苦的环境下,不但没有使群众生活下降,反而得到改善和提高。这就是两个乡青壮年十有八九踊跃参军的一个重要原因。毛泽东将他了解到的这些情况,统统写进了《乡苏工作的模范——长冈乡》、《乡苏工作的模范——才溪乡》两篇调查报告,并将两个模范乡的经验在第二次全国苏维埃代表大会上作了阐发。

毛泽东高度评价和表扬了长冈乡、才溪乡干部关心和改善群众生活的实际工作。他指出:“要得到群众的拥护吗?要群众拿出他们的全力放到战线上去吗?那么,就得和群众在一起,就得去发动群众的积极性,就得关心群众的痛痒,就得真心实意地为群众谋利益,解决群众的生产和生活的问题,盐的问题,米的问题,房子的问题,衣的问题,生小孩子的问题,解决群众的一切问题。我们是这样做了么,广大群众就必定拥护我们,把革命当作他们的生命,把革命当作他们无上光荣的旗帜。国民党要来进攻红色区域,广大群众就要用生命同国民党决斗。”

“同志们,真正的铜墙铁壁是什么?是群众,是千百万真心实意地拥护革命的群众。这是真正的铜墙铁壁,什么力量也打不破的,完全打不破的。反革命打不破我们,我们却要打破反革命。在革命政府的周围团结起千百万群众来,发展我们的革命战争,我们就能消灭一切反革命,我们就能夺取全中国。”

会场上再次响起热烈的掌声。这些话多么朴实,多么亲切,多么撼人心魄!是啊,真心实意地为群众谋利益,是中国共产党的根本宗旨。保持党同人民群众的血肉联系,是中国共产党永远立于不败之地的根本保证。毛泽东的报告,对党的根本宗旨作了明白、透彻的阐述。

三、“红军桥”与“红军井”的深刻记忆

毛泽东之所以在这次大会上郑重提出“关心群众生活”的问题,与他早年形成的牢固的马克思主义群众观是分不开的。

青年时期毛泽东苦苦寻求救国救民真理,曾经极力推崇圣贤在历史上的创造作用。后来,十月革命和五四运动使他的思想发生转变,开始认识到人民大众中蕴藏的巨大力量。接受马克思主义世界观之后,毛泽东主张劳农专政,并从理论上找到了依据。

中国共产党成立后,把领导群众斗争作为自己的重要任务。早在党的二大上,党就提出了“要到群众中去”的工作方针。随着大革命的到来,1925年10月,中共中央提出,革命的命运取决于共产党会不会组织群众、依靠群众、引导群众,党的中心任务就是“夺取广大工农兵群众”。毛泽东成为中央方针的坚定拥护者和执行者,不仅积极投身工人运动,还深入农村,发动农民起来革命。

大革命失败后,毛泽东带领秋收起义队伍上井冈山,开始探索一条农村包围城市、武装夺取政权的革命道路。在井冈山,如果没有群众的支持,党和红军就无法立足,更谈不上实现革命的目标了。毛泽东这时更深刻地认识到群众工作的重要性,他强调要开展土地革命,给农民看得见的实际利益,同时强调部队要遵守“三大纪律,六项注意”。其目的就是要处理好军队与人民群众的关系,依靠人民群众开展革命战争。

随着根据地和红军的发展壮大,革命队伍中出现了只注意打仗,不注意发动群众的错误倾向。毛泽东与这种倾向进行了坚决斗争,在为古田会议写的决议中他明确指出:“离了对群众的宣传、组织、武装和建设革命政权等项目标,就是失去了打仗的意义,也就是失去了红军存在的意义。”

中央苏区时期,毛泽东不断总结反“围剿”斗争和政府工作的经验教训,对群众工作的认识又有了突破性的飞跃。相继写下了《必须注意经济工作》、《我们的经济政策》等文章,指出经济建设的目的是为着革命战争的胜利,也是为着改善群众的生活。

毛泽东在第二次全国苏维埃代表大会上的这个重要讲话,对党的群众观做了更深刻的阐释,进一步回答了如何做好群众工作、如何赢得群众信任和支持的问题。

毛泽东号召苏区干部要时刻关心群众生活,从点点滴滴的小事做起,切切实实为群众谋利益。他是这样说的,也是带头这样做的。

1932 年的一天,毛泽东从叶坪到相邻的洋溪村去调查农业生产方面的情况。途经绵江河时,发现架在河堤上的几块木板,由于长时间洪水的冲蚀已经腐烂,桥身摇晃,非常危险。毛泽东问陪同调查的乡干部老谢:“怎么不把桥修一修?”老谢不好意思地回答:“最近农忙,没时间顾上,再说,农忙也很难雇到人。”毛泽东在了解情况后说:“党的干部一定要急群众之所急,不能因为其他工作忙,而忽略群众的基本的生活问题,它将直接影响到农业生产和根据地的建设!”在毛泽东的提议下,乡干部放弃了原来雇人修桥的计划,发动驻地干部、战士自己动手修桥。毛泽东也加入到劳动中,与大家一起抬木头、扛石块。终于,一座稳固的新木桥重新架起在绵江河上。后来人们称之为“红军桥”。

1933 年4月,毛泽东随临时中央政府机关迁到瑞金城西的沙洲坝,住在元太屋。一天,毛泽东散步来到村口,遇到一个中年汉子,肩上挑着一担混浊的水。毛泽东通过攀谈了解到沙洲坝常年缺水的情况,第二天就到池塘实地考察,之后决定在附近选个地方打一口水井。在毛泽东的带领下,苏区军民一起开挖了一口宽1.7 米、深6 米的水井,并从干涸的河床上挑来鹅卵石,用三合土垒砌了井壁。毛泽东还下到井底铺设了过滤水用的石砾和木炭,井水常年不干,清凉甘甜。从此,沙洲坝群众结束了饮用脏塘水的历史。这就是“红军井”的来历。

1933 年11 月,毛泽东率领中央调查团到长冈乡调查。一到那里,乡干部就向群众借来了十多块门板和几十条板凳,给调查团的同志铺床。毛泽东知道了,便问:“门板和凳子是从哪里搬来的?”乡干部回答说:“向群众借来的。”毛泽东说:“群众睡觉要关门,吃饭要坐凳,你们赶快送回去,我们在楼板上开个铺就行了。”经过乡干部再三解释,才答应留下三快门板,给体弱的同志睡,毛泽东却睡在楼板上。

听着毛泽东的讲话,他亲民、爱民、为民的一幕幕浮现在人们的眼前,与会代表都深受教育和鼓舞。

四、工作方法是“过河”的“桥”或“船”

要完成组织和领导群众生活的任务,就必须掌握正确的工作方法。因此在阐述了关心群众生活的问题之后,毛泽东又进一步讲了工作方法的问题。他指出:“我们不但要提出任务,而且要解决完成任务的方法问题。”他比喻说:“我们的任务是过河,但是没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题,过河就是一句空话。不解决方法问题,任务也只是瞎说一顿。”

毛泽东还指出:“一切工作,如果仅仅提出任务而不注意实行时候的工作方法,不反对官僚主义的工作方法而采取实际的具体的工作方法,不抛弃命令主义的工作方法而采取耐心说服的工作方法,那么,什么任务也是不能实现的。”

毛泽东又表扬了兴国等地一些基层干部采取的工作方法,即实际的、具体的、耐心说服的工作方法。指出这些干部把群众生活和革命战争联系起来了,把革命的工作方法问题和革命的工作任务问题同时解决了,值得称赞。

毛泽东的话让与会代表十分信服,实际工作中确实是这样:工作方法对头,群众支持,往往能够事半功倍;而如果工作方法不对头,完成任务的收效就不大,甚至把好事办成坏事。兴国的长冈乡就是正面的典型。

1933 年 5 月,长冈乡接受上级下达的“扩红”任务之后,连夜召开全乡党团员干部大会和活动积极分子大会,反复宣传“扩红”的意义。乡苏维埃政府的干部、妇女宣传队、红军家属委员会都出动,大会动员,流动演讲,个别宣传。动员工作由村做到户,“扩红”道理从老讲到小。很快,“先有国,后有家,踊跃当红军,保卫苏维埃”成为家喻户晓的口号,全乡出现了一个“母送子、妻送夫,兄弟争相上前方”的热烈场面。长冈乡 50 人报名参加红军,打响了“扩红”头一炮,推动了全区全县的这项工作。仅一个星期,兴国县就编成了“模范师”。

长冈乡不仅在“扩红”运动中,坚持实际的、具体的、耐心说服的工作方法,而且在完成其他各项任务中,也都坚持这个行之有效的方法。当时,中央苏区为了支援前线,发展经济,发行了300万经济建设公债,分给长冈的任务是5000元。由于乡干部始终坚持耐心说服的工作方法,先后召开四次全乡大会,还有个别宣传,反复讲明购买公债对于克服经济困难、建设根据地的意义,完全自愿认购,决不强迫摊派。结果群众踊跃购买,平均每人买了3 元多,前后只用 15 天的时间,提前超额完成这项任务。

毛泽东最后说:“大会以后,我们一定要用切实的办法来改善我们的工作,先进的地方应该更加前进,落后的地方应该赶上先进的地方。要造成几千个长冈乡,几十个兴国县。这些就是我们的巩固的阵地。我们占据了这些阵地,我们就能从这些阵地出发去粉碎敌人的‘围剿’,去打倒帝国主义和国民党在全国的统治。”

毛泽东的讲话,就像一盏明灯照亮了与会代表的心。持续而热烈的掌声响彻整个会场。代表们使劲拍着手,都有重新找到信心和力量的感觉。

五、奠定立党为民的理论基础

1934 年 1 月 31 日,《红色中华》特刊第 5 期发表了毛泽东所做的《关于中央执行委员会报告的结论》。3月1 日,中共中央主办的《斗争》第66 期也收入了这一《结论》。同年3月,中华苏维埃人民委员会编辑了包括《结论》在内的《中华苏维埃第二次全国代表大会文献》。1935 年,中华苏维埃共和国中央政府编印的《苏维埃中国》也收入了这篇《结论》。

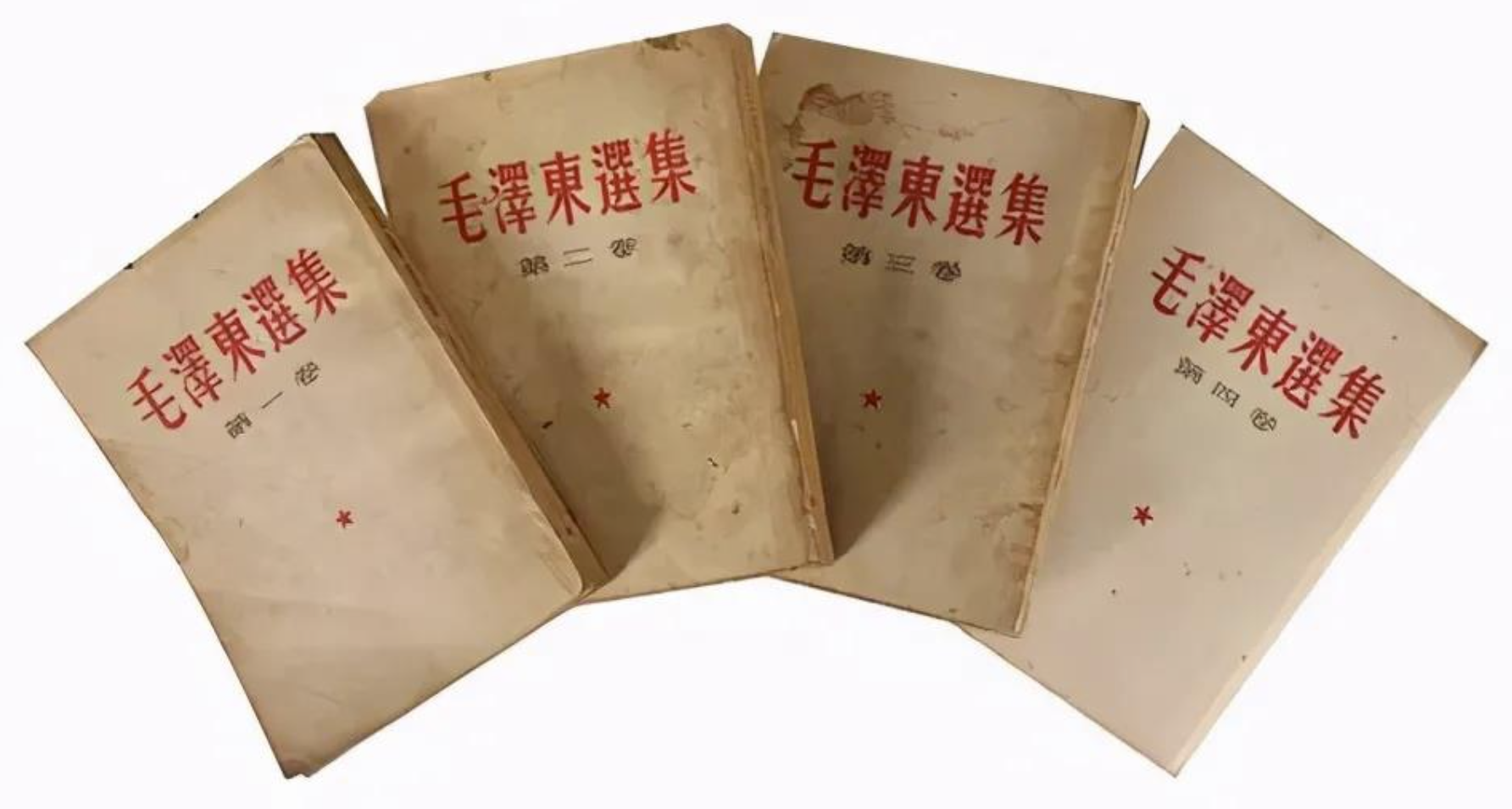

新中国成立后,毛泽东对这篇讲话的主要部分做了修改,拟题为“关心群众生活,注意工作方法”,编入 1951 年出版的《毛泽东选集》第一卷。80 年间,这篇文章被各种书报转载,广为传播,在理论和实践中产生了深远影响。

从理论上说,《关心群众生活,注意工作方法》坚持马克思主义的唯物史观,从根本上体现了“人民群众是历史创造者”的思想。同时,把马克思主义群众观创造性地运用于中国革命实践,初步形成了党的群众路线理论,奠定了立党为民的理论基础。

毛泽东明确提出群众的切身利益原则,反映了马克思主义物质利益原则的基本观点。马克思认为,“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关”。否认群众物质利益的观点只能是唯心主义的。毛泽东还指出,群众利益分为许多方面:如领导农民的土地斗争;保障工人的利益;发展对外贸易;解决群众的穿衣、吃饭、住房等问题。总之,一切群众的实际生活问题,都关系到群众的物质利益,都是领导者应注意的问题。这蕴涵了丰富的立党为民的思想,也是党的群众路线中“一切为了群众”的应有之义。

毛泽东关于革命战争和群众生活的辩证关系的理论,提出了处理群众长远利益及其眼前利益关系的极为重要的原则。在革命战争时期,中心任务是动员广大群众参加革命战争,一切工作都要服从革命战争的需要。这也就是说,群众的眼前利益要服从长远利益。然而,如果不顾及人民群众的生活,一味要求他们为了长远利益而做出牺牲,仍有可能使人民群众疏离党的事业。和革命战争比起来,群众“盐的问题,米的问题,房子的问题,衣的问题,生小孩子的问题”,似乎都是些微不足道的小事,但是毛泽东高度关注这些“小事”,当成全党的大事来抓。毛泽东这时已经认识到,如果不体察造成人民群众的现实困难的“小事”,不给人民群众以看得见的物质福利,就难以动员人民群众参加革命战争。我们党不仅要为人民的长远利益而奋斗,还要兼顾人民群众的当前利益。这一原则后来在理论上发展完善为党的宗旨——“全心全意为人民服务”。

毛泽东指出群众的历史作用。群众是“真正的铜墙铁壁”,这是毛泽东从古今中外的历史中引出的深刻结论,也是他对马克思主义群众观形象深刻的揭示。马克思指出:“历史活动是群众的活动,随着历史活动的深入,必将是群众队伍的扩大。”列宁也说过:“只有相信人民的人,只有投入生气勃勃的人民创造力量泉源中去的人,才能获得胜利并保持政权。”人民群众是党的力量源泉和胜利之本。只有把群众发动起来,组织起来,才能筑起一道任何反动势力都攻不破的铜墙铁壁。这个观点成为“一切依靠群众”的一个重要理论来源。

毛泽东提出群众工作方法的问题。他运用过河要解决桥或船这个普通的现实生活道理,深刻地阐明了工作任务与工作方法的辩证关系,指出两者密不可分,必须同时解决。毛泽东把官僚主义和命令主义看作是群众路线最大的敌人,对这两种工作方法深恶痛绝,号召“要把官僚主义方式这个极坏的家伙抛到粪缸里去”,“我们一定不能要命令主义”。方法问题决定了党的群众路线理论能否在实践中贯彻执行,成为党的群众路线不可或缺的组成部分。

《关心群众生活,注意工作方法》的这些观点不仅丰富了做群众工作的具体方法,而且使全党对群众工作重要性的认识上升到了理论高度。它和此前的《必须注意经济工作》、《我们的经济政策》等文章的问世,标志着毛泽东群众路线理论的初步形成。正是在此基础上,延安时期毛泽东进一步总结、梳理过去做群众工作的经验,形成了党的群众路线完整科学的理论。

六、铸成革命和建设的“铜墙铁壁”

从实践上来说,《关心群众生活,注意工作方法》影响了一代又一代的共产党人,在革命和建设的不同时期,密切联系群众,做好群众工作,获得了战无不胜的力量。

在党的群众观教育下,特别是受《关心群众生活,注意工作方法》影响,苏维埃政府各级干部吃苦在前,享乐在后,以身作则,任劳任怨。他们只领取很少的生活费,却想方设法为群众排忧解难。他们没有脱离生产,经常组成义务劳动队,帮助群众修堤、种地、砍柴、挑水。这样的政府,理所当然地受到了苏区人民的拥护和爱戴。党和群众患难与共,风雨同舟,结成了亲密的鱼水关系。在保卫中华苏维埃共和国的伟大斗争中,苏区人民以饱满的热情和大无畏的牺牲精神,跟着共产党闹革命,做到了他们所能做到的一切,献出了他们所能献出的一切,在中国革命史上写下了光辉的一页。苏区斗争的历史如此,后来的抗日战争、解放战争的历史同样如此。靠着人民群众这一“铜墙铁壁”,党取得了民主革命的伟大胜利。

新中国成立后,我们党仍保持着同群众同甘共苦、鱼水相依、艰苦奋斗的优良传统,一心为群众谋利益,把千百万群众吸引、凝聚、团结在党的周围。这一传统使党在异常复杂、困难的条件下,取得了社会主义改造和社会主义建设的伟大成就,使党真正成为全国各族人民进行社会主义建设事业的领导核心。

改革开放以后,党既要继续经受执政的考验,又要经受社会主义市场经济的考验。与过去相比,党坚持全心全意为人民服务宗旨和群众路线面临着新问题,出现了新难点。历届中央领导人对此都有清醒的认识。邓小平提出一定要把人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为制定各项方针政策的出发点和归宿,以此为标准来检验党的领导和作风。江泽民提出“三个代表”重要思想,把代表最广大人民的根本利益作为判断党的先进性的一个基本标准。胡锦涛提出以人为本、执政为民的理念,要求“权为民所用,情为民所系,利为民所谋”。党的十八大以后,习近平要求“全体党员干部特别是党的领导干部,要坚定理想信念,始终把人民放在心中最高位置,弘扬党的光荣传统和优良作风,坚决反对形式主义、官僚主义,坚决反对享乐主义、奢靡之风,坚决同一切消极腐败现象作斗争,永葆共产党人政治本色,矢志不移为党和人民的事业而奋斗”。这些思想及相关举措都是在新的历史条件下对《关心群众生活,注意工作方法》精神内涵的继承和发展。

实践证明,在革命、建设和改革的不同历史时期,我们之所以能够把成千上万的群众动员起来,组织起来,团结起来,排除各种艰难险阻,取得一个又一个的伟大胜利,一个重要的原因就在于我们始终关心群众生活,帮助群众解决各种问题。能否关心群众生活、注意工作方法,保持党同人民群众的血脉关系,将直接关系到我们国家的稳定,民族的振兴,关系到中国特色社会主义事业的前途和命运。任何时候我们都不能忘记这个马克思主义的基本道理。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除

相关推荐