【毛选故事】《星星之火,可以燎原》背后的故事

特设专栏2025.09.285140

毛泽东写给林彪的信为何要改题目《星星之火,可以燎原》背后的故事

很多人了解《星星之火,可以燎原》这篇文章是从它的名字开始的,取自古文的“星火燎原”一词,既具有文学色彩,又形象地表现出了中国革命的形势。但是,大部分人不知道,此文的原名并不是“星星之火,可以燎原”,对于隐藏在这篇文章后面的故事也知之甚少。在人民出版社 1991 年版的《毛泽东选集》第一卷中,这篇文章开头的注释中就明确写道:“这是毛泽东给林彪的一封信,是为答复林彪散发的一封对红军前途究竟应该如何估计的征求意见的信。毛泽东在这封信中批评了当时林彪以及党内一些同志对时局估量的一种悲观思想。一九四八年林彪向中央提出,希望公开刊行这封信时不要提他的姓名。毛泽东同意了这个意见。在收入本书第一版的时候,这封信改题为《星星之火,可以燎原》,指名批评林彪的地方作了删改。”由此可见,此文原是毛泽东给林彪的一封回信,只不过后来为了顾及林彪的身份而略加修改并加上了这一题名。但是,林彪给毛泽东同志写了一封什么样的信呢?为什么会写这样一封信呢?毛泽东又是出于什么目的给林彪回信呢?《星星之火,可以燎原》的题名又是怎么得来的呢?要了解这些,就必须回到当时的历史境况中去。

一、革命悲观情绪的蔓延与“井冈山的红旗到底打得多久?”

1927 年,是中国革命遭受重大挫折的一年,后孙中山时代的中国逐渐被蒋介石、汪精卫等反革命分子所掌握。刚刚建立不久的中国共产党经验不足,远方的共产国际也不能充分了解中国的特殊状况,在北伐战争取得重大胜利、中国大革命走向顶峰的时刻,形势却急转直下:4 月 12 日,蒋介石在上海发动反革命政变,大肆屠杀共产党员、国民党左派及革命群众,并且在南京另行成立“国民政府”,直接走向了革命的对立面;随后,江苏、浙江、安徽、福建、广东、广西等地也相继以“清党”为名,大规模搜杀共产党员和革命群众,单广东一地被捕杀的就有两千多人,其中包括萧楚女、熊雄等著名共产党员;奉系军阀张作霖在北方也开始大肆捕杀共产党员,李大钊在北京英勇就义;7 月 15 日,汪精卫在武汉召开“分共会议”,继蒋介石之后,也走上了反革命的道路,第一次国共合作终于全面破裂,被幼稚的中国共产党人寄予厚望的、持续了三年多的中国大革命也宣告失败。

蒋介石和汪精卫叛变革命,国内政治局势陡然逆转,原先生气蓬勃的中国南部陷入一片腥风血雨之中。年轻的中国共产党遭受了自建立以来的第一个重大打击。据中共六大所做的不完全统计,从 1927 年 3 月到 1928 年上半年,共产党人和革命群众被杀害多达 31 万余人。陈延年、赵世炎、罗亦农、向警予等一批受群众尊敬、能力突出的革命家都牺牲在敌人的屠刀下。共产党被诬蔑为非法组织,只能转入秘密状态,遭受严重破坏;许多不坚定分子纷纷脱党,甚至领着敌人搜捕共产党,曾经一起战斗过的兄弟为了保命而反目成仇;各地的工会和农民协会也被查封和解散;中共党内思想陷入混乱,不知何去何从……

白色恐怖使整个中共党内的革命悲观主义情绪已经相当严重。八七会议后,党内的错误方针和机会主义倾向有所缓解,南昌起义标志着中国共产党走上了武装反抗国民党的道路,低潮中的共产党人开始重新积聚革命的勇气,但此后秋收起义、广州起义、海陆丰起义一再受挫,党内和红军内部始终笼罩着一种悲观情绪。

此时的中国暗潮涌动,笼罩在一片血雨腥风之中,残酷的形势考验着每一位革命者的意志,心力强者暗中积蓄着力量,而懦弱者却被悲观绝望所支配。此时的林彪还只有 20 岁出头,是一个投身军旅不久的学生,年轻气盛;虽然接受了共产主义的教育,但没有经历残酷的革命实践,对革命的艰苦性还没有做好充分的思想准备。南昌起义后,林彪跟随起义部队南下,在撤退途中,一方面要面对国民党部队的围追堵截,另一方面还要忍受着饥饿和劳累的折磨。在行至江西至粤北、湘南一带的时候,部队有时候行军几天也找不到一个村庄,战士们只能用树叶垫在身子下面,大家穿着被汗水浸透的衣服,背靠背互相暖着身子睡上一夜;又恰好赶上南方的发病季节,部队里面拉痢疾、“打摆子”的伤病员一天天增多,许多人就这样牺牲了;起义部队过着流动的生活,连找一个地方停留几天、休整一下的时间都没有,导致大量减员……

在这种严峻的情况下,一些人忍受不下去了,就不告而别,当了逃兵。

10 月下旬,起义军余部召开全体军人大会。朱德宣布这支部队今后由他和陈毅领导,他大义凛然地说:“愿意继续革命的跟我走,不愿再干的可以回家,来去两便,绝不勉强。”陈毅也诚挚地劝告大家:“南昌起义是失败了,但南昌起义的失败并不等于中国革命的失败。我们大伙要经得起失败局面的考验。只有经过失败考验的英雄,才是真正的英雄。我们就是要做失败时的英雄。”

林彪1928 年5 月跟随朱德上了井冈山后不久,眼见敌强我弱,前途渺茫,而且随着井冈山斗争环境的艰苦形势越来越严重,他的悲观情绪便又开始流露出来。与林彪同时战斗在井冈山的萧克后来回忆:“在井冈山,林彪曾提出‘井冈山红旗到底打得多久?’”他在红二十八团党委会上曾多次表露过这种想法。1929年5月18日,红四军前委扩大会议在瑞金召开,讨论时局和红军的行动计划。林彪在会上发表了悲观的言论,主张红军在粤赣边界区域流动游击。作为一个高级指挥员,这种言行应该说影响是很恶劣的。林彪的发言受到毛泽东的批评。

二、毛、林相互致信与毛泽东系统批评革命悲观情绪

1929 年 6 月 8 日,红四军前委扩大会议在白砂召开,在谈及领导工作的方式方法时,围绕着“前委”(前敌委员会)和“军委”(军事委员会)的领导范围问题展开了激烈的讨论。在讨论是否要成立正式军委的问题时,林彪与刘安恭发生了激烈争吵,林彪指出,成立军委就是想借此摆脱前委的羁绊。会议的争论没有产生结果,但却在会议上形成了两派:一派是以林彪为首的“拥毛派”,主张废除“军委”,由“前委”代行“军委”职能;另一派是以刘安恭为首的“拥朱派”,主张“前委”只负责部队行动,不要过问其他事情。

当时红四军内部争论十分激烈,红军指战员思想十分混乱。林彪是支持毛泽东的前委的,在白砂会议召开当晚,林彪送来了他写给毛泽东的一封信。林彪的信言辞十分激烈,开头就写道:“现在四军里头有少数同志的领袖欲望非常高涨,虚荣心极度发展。这些同志又在群众中是比较有地位的。因此,他们利用各种封建形式成一无形结合,专门吹牛皮攻击别的同志。这种现象是破坏党的团结一致的,是不利于革命的,但是许多党员还不能看出这种错误现象起而纠正,并且被这些少数有领袖欲望的同志所蒙蔽阴谋,附和这些少数有领袖欲望的同志的意见,这是一个可叹息的现象。”

林彪的这些话虽然有些过激,但是却深深打动了处于困境中的毛泽东。对于当时的情景,时任前委秘书长的江华回忆道:“当天夜里,林彪给毛泽东送来一封急信,主要是表示不赞成毛泽东离开前委,希望他有决心纠正党内的错误思想。我当即将此信送给毛泽东,他看了一下,对我说,放在这里吧,没有别的事了,你休息去吧。”

对于党内混乱的局面,毛泽东也是心急如焚,看了林彪的信后,他彻夜未眠。6 月 14日,毛泽东写了《给林彪的信》,系统地对红四军内部的争论阐述了自己的看法,对于林彪的来信,毛泽东写道:“你的信给我很大的感动,因为你的勇敢的前进,我的勇气也起来了,我一定同你及一切谋有利于党的团结和革命的前进的同志们,向一切有害的思想、习惯、制度奋斗。”

此后,红四军内部的争论并没有停止,而且愈演愈烈,严重影响了部队的战斗力。6 月22 日召开的红四军第七次代表大会上,陈毅被推选为代理前委书记,毛泽东不再担任。代理书记陈毅因工作原因去了上海后,前委机关实际不健全,党及红军组织皆松懈。敌人又不断“会剿”,而红军屡次失利。为了摆脱困境,前委决定由东江撤回赣南苏区。在此次战斗转移中,红军精锐损失不少,第一纵队缩编为两个支队;第二纵队收编的俘虏动摇而沿途逃跑,也缩编为两个支队;第三纵队缩编为一个大队。合计损失一千多人。这次损失总兵力约三分之一,是井冈山“八月失败”以来最严重的损失。林彪率领的纵队在撤退中自作主张地打了一仗,尽管打赢了,但却暴露了目标,因此被朱德给予记过处分。部队接二连三的失败以及本人受到的处分,使林彪一直郁郁寡欢,毛泽东离开前委书记职位和革命形势的严峻使他的悲观情绪进一步滋长。

1929 年 12 月 28 日,红四军第九次代表大会在福建省上杭县古田村召开,会议改选了前敌委员会,毛泽东重新当选为前委书记并做了政治报告;会议通过了毛泽东负责起草的《中国共产党红军第四军第九次代表大会决议案》,指出应该首先从思想上建党,加强党内的马克思主义教育,开展批评与自我批评,克服不良倾向,在组织上必须坚持严格的民主集中制,强调党对红军的绝对领导,规定红军的三大任务是打仗、筹款、做群众工作,坚持军民一致、军政一致、官兵一致的原则。这次会议就是历史上著名的古田会议,它为党和军队建设指明了方向,更重要的是重新确立了毛泽东在前敌委员会的领导地位,红四军内部的争论因此得以平息,毛泽东开始有时间和精力来针对红四军内部弥漫的悲观情绪进行一次系统的批评和整顿。

此时的林彪已经升任红四军第一纵队司令员,在国民党军队的“会剿”过程中,他的悲观主义思想又抬起了头,他认为,在当时的情况下,红军的战术难以打退强劲敌人的“会剿”,即使打破了第一次,还有第二次、第三次、第四次……长此以往,建立根据地的作用也不会太大了。长期的悲观情绪使他内心一直很压抑,迫切想找一个人倾诉、发泄,正好此时他最敬仰的毛泽东重新出来主持工作,于是在1930 年元旦期间,他用贺年的方式,给毛泽东写了一封信,集中陈述了他对中国革命前途的看法。

林彪给毛泽东的这封贺年信的原件已经遗失,但根据相关人员的回忆,大体意思主要有两点:第一,他过高地估计了敌人“三省会剿”的形势,流露出严重的悲观主义情绪,认为中国的革命高潮不会很快到来,对巩固建立起来的农村革命根据地也缺乏信心,“根据地的红旗打不了多久”,不必再去创建农村革命根据地。第二,反对毛泽东提出的一年争取江西的计划,建议用流动游击的方式去扩大红军的政治影响。客观上说,林彪的这封信在当时确实是出于对革命的一腔热忱而写的,他是从自己的理解出发,希望革命向前发展,但是其中却充斥着悲观主义的色彩,这在当时党内的许多军队、党员干部身上都有所体现。

收到林彪的信后,毛泽东进行了深入的思考,应该说,林彪信中所体现的这种悲观主义思想不只是在他自己身上存在,在红四军部分指战员中也是存在的,林彪提出的“红旗到底能够打多久”的疑问,并不单单是他一个人的观点,而是具有一定的代表性。它反映出在反革命力量不断对红区进行“会剿”、中国革命正处于低潮的时期,右倾悲观情绪和思想在党和红军中仍有一定的影响,说明这些同志没有看到中国革命的希望,却被当前的困难所吓倒,因此,“这是一个最根本的问题,不认真的回答中国革命根据地和中国红军能否存在和发展的问题,不系统的批评党内的这种悲观思想,整个红军队伍就不能前进一步”。林彪的元旦来信,正好是一个很好的整顿党内思想的“机会”。因此,毛泽东决定用回复林彪来信的方式,阐明他对中国革命和红军前途的看法。毛泽东选择林彪作为“说服”对象有两个原因:一是林彪的悲观情绪存在时间很长,而且不断反复,经常会出现苗头,尤其在革命暂时遭受挫折的时候;二是基于毛泽东与林彪之间的特殊关系,林彪拥护毛泽东,毛泽东也欣赏林彪的军事才能。为此,批评、说服林彪,体现了毛泽东对林彪的爱护和帮助,并可借此教育所有持这种情绪的其他同志,而不至于影响党内团结。

1930 年 1 月 5 日,经过深思熟虑的毛泽东给林彪写了一封长达六七千字的回信,题为“时局的估量和红军行动问题”,帮助林彪提高认识,转变思想,并借以教育全军。这封回信就是后来的名篇《星星之火,可以燎原》,不过当时文章除了我们现在看到的内容之外,还有较大的篇幅是对林彪的教育。此信的开头,毛泽东写了一段较长的说明:

林彪同志:

新年已经到来几天了,你的信我还没有回答。一则因为有些事情忙着,二则也因为我到底写点什么给你呢?有什么好一点的东西可以贡献给你呢?搜索我的枯肠,没有想出一点什么适当的东西来,因此也就拖延着。现在我想得一点东西了,虽然不知道到底与你的情况切合不切合,但我这点材料是现今斗争中一个重要的问题,即使于你的个别情况不切合,仍是一般紧要的问题,所以我就把它提出来……

我要提什么样的问题呢?就是对于时局的估量和伴随而来的我们的行动问题。我以前感觉到,至今还有些感觉,你对于时局的估量是比较悲观的。去年 5月 18 日晚上瑞金的会议上,你这个观点是最明显的。我知道你相信革命高潮是不可避免的要来,但你不相信革命高潮有迅速到来的可能。因此,在行动上仍不赞成一年争取江西的计划,而只赞成闽粤赣交界的三区域的游击;同时,在三区域也没有建立赤色政权的深刻观念,因之也就没有这种赤色政权的深入与扩大去促进全国革命高潮的深刻观念。

通过这些,我们可以清楚地看到,这封名为“时局的估量和红军行动问题”的信与我们所熟知的《星星之火,可以燎原》一文是有差别的,主要的就是将与林彪有关的内容删除了。在这篇文章中,毛泽东借批评林彪,对党内的悲观主义思想进行了全面的分析和批判,主要体现在以下几个方面:

首先,毛泽东分析悲观主义看法的思想根源,认为:“在对于时局的估量和伴随而来的我们的行动问题上,我们党内有一部分同志还缺少正确的认识。”具体表现是没有把中国是一个许多帝国主义国家互相争夺的半殖民地这件事认清楚。而正是中国社会这个最主要的特点,造成了中国统治阶级内部的长期混战,敌人总是占据着中心城市,而广阔的农村尤其是各省之间的交界地区和偏远农村,敌人则无法占领,成为统治阶级力量相对薄弱的地方。恰恰就是在不同统治集团的缝隙中,在四周白色政权中,能够有红军和游击队的存在和发展,以及伴随着的小块红色区域的存在和发展。

其次,对于林彪等人产生悲观主义思想的原因,毛泽东也作了具体分析。认为,这是因为他们没有看到:(1)、中国的革命力量虽然弱,反革命力量也是弱的。(2)、大革命失败后革命力量形式上虽然弱小,但却具备了发展的可能性和必然性,这是问题的实质。(3)、反革命力量表面上强大,本质上却是虚弱的。(4)、革命高潮能否到来是由引起革命高潮的各种矛盾是否向前发展决定的。中国社会存在的各种复杂矛盾不断激化和发展,注定革命高潮不可避免地要到来。

最后,毛泽东要求党内同志和红军指战员们在判断中国政治形势的时候,需要认识下面的这些要点:(1)、现在中国革命的主观力量虽然弱,但是立足于中国落后的脆弱的社会经济组织之上的反动统治阶级的一切组织(政权、武装、党派等)也是弱的。(2)、1927 年革命失败以后,革命的主观力量确实大为削弱了,剩下的一点小小的力量,若仅依据某些现象看,自然使同志们(作这样看法的同志们)发生悲观的念头。但若从实质上看,便大大不然。这里用得着中国的一句老话:“星星之火,可以燎原。”(3)、对反革命力量的估量也是这样,决不可只看它的现象,要去看它的本质。(4)、现时的客观情况,还是容易给只观察当前表面现象不观察实质的同志们以迷惑。特别是我们在红军中工作的人,一遇到败仗,或四面被围,或强敌跟追的时候,往往不自觉地把这种一时的特殊的小的环境,一般化扩大起来,仿佛全国全世界的形势概属未可乐观,革命胜利的前途未免渺茫得很。

毛泽东的回信,深入浅出,说理精辟生动,说服力很强。毛泽东巧妙而又恰到好处地用中国的一句老话“星星之火,可以燎原”来形容当时的革命形势,指出,中国是全国都布满了干柴,很快就会燃成烈火。革命的力量虽然小,但它的发展是很快的。他断言:只要看一看许多地方工人罢工、农民暴动、士兵哗变、学生罢课的发展,就知道这个“星星之火”,距“燎原”的时期,毫无疑义地是不远了。

毛泽东在信中直抒胸臆,披肝沥胆,批评时以说理服人,虽然毫不留情,但用词却非常委婉,让人觉得很“顺耳”。出于对同志的爱护,毛泽东还特意把林彪的悲观思想与单纯军事观点和流寇思想作了区别,可见当时毛泽东对林彪的信任和关怀。毛泽东的这篇党内通信,其起初的目的就不仅仅是为了批评教育林彪一个人,而是为了纠正红四军党内较长时期存在的悲观主义思想倾向。所以,毛泽东的信写完后,不仅把信送达林彪,还要求红四军政治部把这封信公开印发,供全军阅读和学习,以教育红四军所有党员和广大干部战士,由此可见这封信的历史意义之大。

三、《星星之火,可以燎原》的发表风波

毛泽东的回信在全党全军中发挥了重要的教育作用,毛泽东同志在信中对中国时局以及革命形势的分析,也体现了当时中国社会的本质,因此,他本人对这封信也是非常重视。在延安整风运动中,为教育全党同志,让大家了解中国共产党的奋斗历史,经中央书记处研究决定,由毛泽东亲自主持,于1941年12 月在延安编印了《六大以来:党内秘密文件》,作为整风的重要文献,供参加整风的高级干部学习。书中收录了由毛泽东保存的给林彪的这封信。其后,1942 年中央军委编印的《军事文献》,1943年10月中共中央书记处编印的《两条路线》,1944 年中共中央北方局编印的《抗战以前选集》,1945 年中共中央山东分局编印的《党的路线问题选集》,1947 年12 月中共晋察冀中央局编印的《毛泽东选集续编》,均相继选用了毛泽东这封给林彪的信。由此可见毛泽东对这封信的看重。

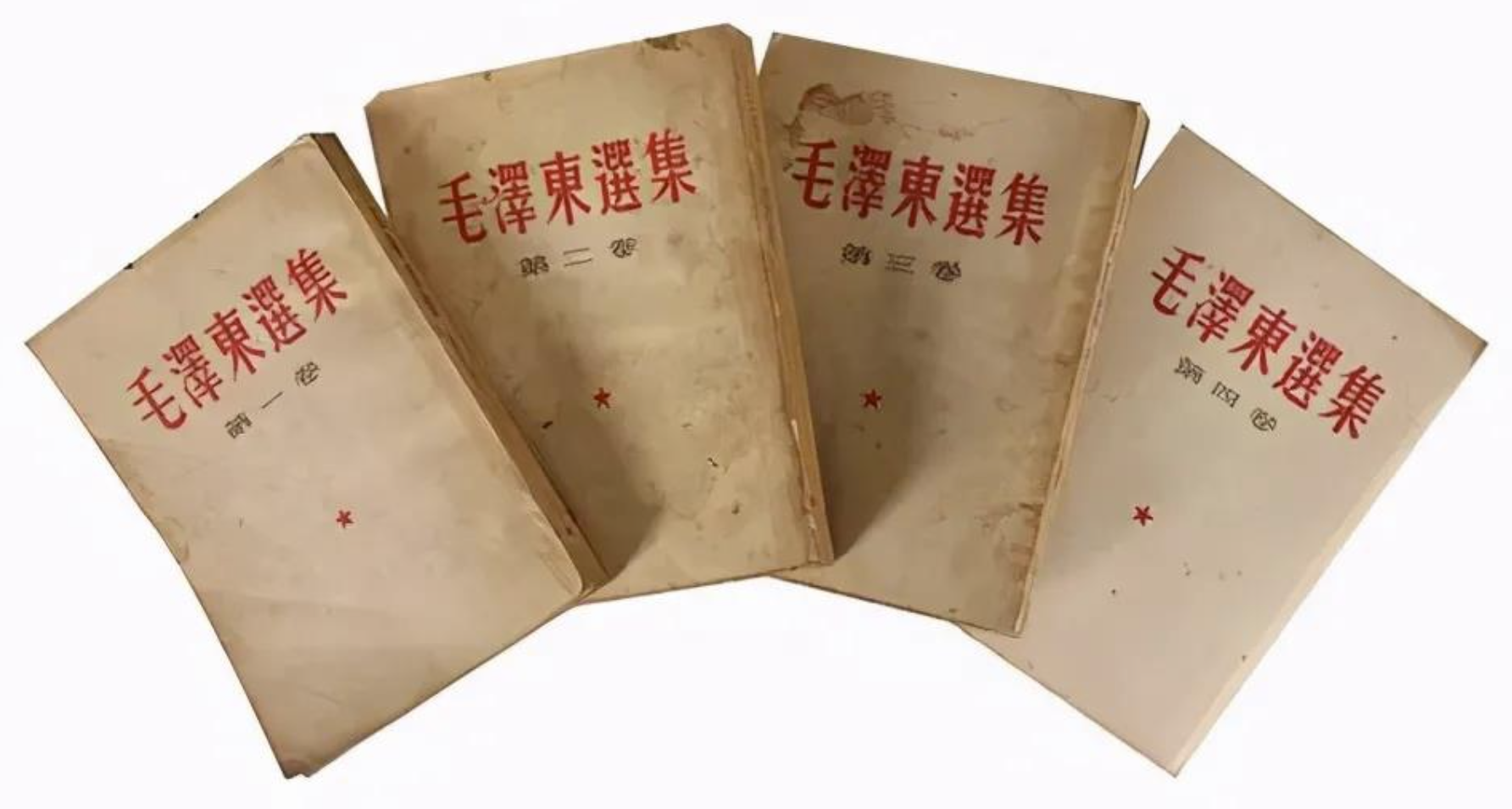

随着党内对毛泽东思想的宣传和学习,需要集中编辑一套毛泽东的著作文献。1947 年秋天,解放战争中的东北战局已趋于稳定,中共中央东北局开始酝酿筹划把过去陆续发表和延安整风时期编印的《两条路线》等文献,集中有关毛泽东的著作,加以整理、汇编,出版一部《毛泽东选集》,主持这项工作的是东北局宣传部部长凯丰。由于毛泽东这封信的特殊历史地位,中共中央宣传部为此曾发出通知,要求各地在编选毛泽东的文集时,要收入给林彪的信。

这时的林彪随着职务的不断提升,对毛泽东回信的态度也发生了转变,当他了解这一情况后,于1948年2月 12日致电中共中央宣传部,表示这封信的内容有很大的宣传教育意义,他本人同意向党内外公布,但“为这不致在群众中引起误会起见,我认为只公布信的全文,而不必公布我的姓名,就好些”,以免对中央内情不了解的人发生种种无谓的猜测。这份电报由中宣部呈送毛泽东审阅,毛泽东随即做出两条指示:一是这封信不要出版;二是请陆定一、胡乔木负责将这部选集的书稿全部审阅一次,将其中不适宜公开发表的及不妥当的地方标出,并提出意见,待修改后再出版,并让东北局暂缓印行和翻译成外文。

林彪当时任中共中央东北局书记和东北人民解放军司令员兼政治委员。作为一个主持一方军政的主要负责人,林彪的顾虑不能说没有道理。同样是出于对林彪的爱护与关怀,毛泽东做出以上的批示。因此,按照毛泽东的指示,1948 年出版的东北书店版和晋察冀版《毛泽东选集》,没有收入这封信。

然而,由于这封信在毛泽东思想发展史上的地位非常重要,所以,1950 年 5 月中央政治局会议决定成立毛泽东选集出版委员会,由中央统一编辑《毛泽东选集》,毛泽东亲自主持时,这封信再次入选。不过,为不引起党内同志对林彪的误解,毛泽东将信的题目改为“星星之火,可以燎原”,而且将明显可以看出是批评林彪的地方做了删改,公开发表时通篇文章没有出现林彪的名字。但那时的毛泽东怎么也不会想到,林彪竟有不认账的时候。

1969 年 9 月,已成为中共中央唯一的副主席的林彪,作为毛泽东的法定接班人被写进九大《党章》。这让林彪更感到需要把自己早年的那一段历史完全洗刷掉。于是,他在重游井冈山时,填写了两首《西江月·重上井冈山》词,并送呈毛泽东主席。

繁茂三湾株树,苍茫五哨云烟。

井冈搏斗忆当年,唤起人间巨变。

红日光弥宇宙,战旗涌作重洋。

工农亿万志昂扬,势把敌顽埋葬。

四十年前旧地,万千往事萦怀。

英雄烈士启蒿莱,生死艰难度外。

志壮坚信马列,岂疑星火燎原。

辉煌胜利尽开颜,斗志不容稍减。

从这两首词中,哪里可以看出井冈山斗争时期林彪的悲观主义情绪?显然,林彪是想一笔勾掉历史的旧账。毛泽东看后,用红铅笔在“志壮坚信马列,岂疑星火燎原”的下面重重地画上了两条粗杠,并打了一个问号,说道:“这是历史公案,不要再翻了。”

历史翻过新的一页,在改革开放新时期,中共中央决定重新修订《毛泽东选集》。1990年5月,中共中央政治局常委会批准了中央文献研究室关于修订《毛泽东选集》一至四卷第一版的报告。经过一年多的辛勤工作,第二版《毛泽东选集》在1991年7月 1日中国共产党建党七十周年的纪念日正式出版发行。毛泽东给林彪写的信被收入其中,标题仍然是“星星之火,可以燎原”,但在篇目下面加上了前面所说的那个注释。至此,历经波折,《星星之火,可以燎原》一文终于以它现在的面貌展现在我们的眼前。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除

相关推荐